Строительные работы в Севастополе

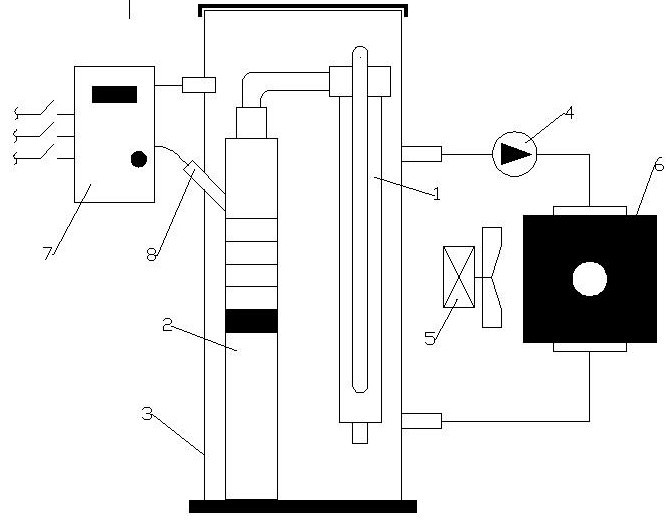

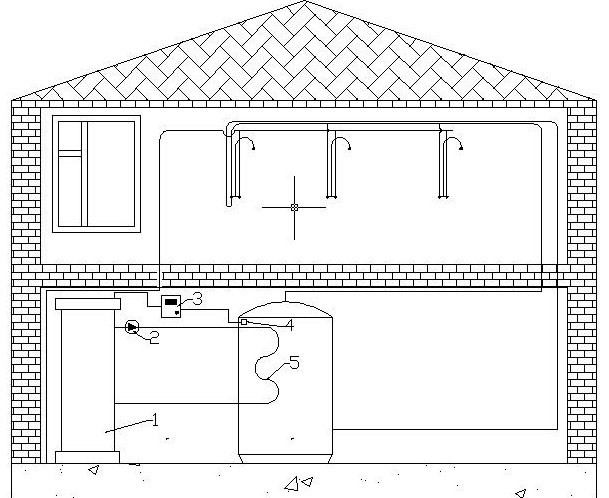

Вихревой теплогенератор состоит из двигателя и кавитатора. В кавитатор подается вода (или другая жидкость). Двигатель раскручивает механизм кавитатора, в котором происходит процесс кавитации (схлопывания пузырьков). За счет этого, происходит нагрев жидкости, подаваемой в кавитатор. Подводимая электроэнергия расходуется на следующие цели: 1- нагрев воды, 2 - преодоление силы трения в двигателе и кавитаторе, 3- излучение звуковых колебаний (шум). Разработчики и производители утверждают, что принцип действия основан "на использовании возобновляемой энергии". При этом, не понятно, откуда эта энергия берется. Тем не менее, не происходит никакого дополнительного излучения. Соответственно, можно предположить, что вся энергия, подводимая к теплогенератору, тратится на нагрев воды. Таким образом, можно говорить о КПД, близком к 100%. Но не более...Но перейдем от теории к практике. На заре развития «вихревых теплогенераторов» предпринимались попытки проведения независимой экспертизы. Так, известная модель ЮСМАР изобретателя Ю.С.Потапова из Молдовы тестировалась американской компанией Earth Tech International (г.Остин, штат Техас), специализирующейся на экспериментальной верификации новых направлений в современной физике. В 1995 г. были проведены пять серий экспериментов по измерению соотношения между генерируемой тепловой и потребляемой электрической энергией. Заметим, что все многочисленные модификации испытуемого устройства, предназначенные для разных серий экспериментов, лично согласовывались с Ю.С.Потаповым в ходе визита одного из сотрудников компании в Молдову. Подробнейшее описание конструкции испытуемого теплогенератора с вихревой трубой, режимные параметры, методики проведения измерений и результаты приводятся на сайте компании www.earthtech.org/experiments/. Для привода водяного насоса использовался электродвигатель с КПД=85%, тепловые потери которого на нагрев окружающего воздуха не принимались при расчете теплопроизводительности «вихревого теплогенератора». Отметим, что не измерялись и тепловые потери на нагрев окружающего воздуха, что, безусловно, несколько снижало получаемый КПД теплогенератора. Результаты исследований, проведенных при варьировании основных режимных параметров (давление, расход теплоносителя, начальная температура воды и др.) в широком диапазоне продемонстрировали, что эффективность теплогенератора изменяется в диапазоне от 33 до 81%, что сильно не «дотягивает» до 300%, заявленных изобретателем перед проведением экспериментов. Хотя по "тепловому вихрегенератору" Скажем, некоторое предприятие желает отапливать свои помещения. Ну холодно им видите ли.По некоторым причинам, ясно каким, не может вложиться в Газовую трубу, строить свою котельную на угле, мазуте - не хватает масштабов, а центральное отопление отсутствует или далеко.Остается электричество, но при получении разрешения на использование электроэнергии в термальных целях устанавливали предприятию тариф, превышающий в несколько раз обычный.Такие были раньше правила, и не только в России, но в Украине, Молдове и др. государствах, которые отпочковались от нас.Вот тут приходил на помощь г-н Потапов и подобные.Покупали чудо-устройство, тариф на электроэнергию для электродвигателей оставался обычный, тепловой КПД естественно никак больше сотни быть не мог, а вот в денежном отношении КПД был и 200 и 300, смотря во сколько раз сэкономили на тарифе.Применяя ТН можно было достичь еще большей экономии, но для тех времен и вихретеплогенератора с эффективностью якобы 1,2-1,5 вполне было достаточно.Ведь еще больший заявляемый КПД мог только повредить и отпугнуть покупателей, ведь квоты на электроснабжение выделялись по потребляемой мощности, а давал генератор тепла столько-же, если не меньше, в связи с потерями по cos Ф.По теплопотерям помещений в 30-40% погрешности еще как-то можно было уложиться, списать на колебания погоды.Сейчас это ушло в прошлое, но тема вихрегенераторов по инерции продолжает всплывать, и ведь находятся дураки, которые покупают, клюнув на информацию с фотками и адресами, что ряд уважаемых предприятий в свое время использовали их у себя и экономили большую кучу денег.Только всей подоплеки им никто не рассказывает. vmestogaza.ru Цена отопления и горячего водоснабжения постоянно растет. Поэтому в последнее время многие задумались о том, как решить проблему дорогих энергоресурсов. Многие специалисты утверждают, что решить проблему позволяет вихревой теплогенератор. Конструкция вихревого теплогенератора В этой статье вы узнаете, как устроен вихревой теплогенератор и каков принцип его работы. Также вы узнаете можно ли самостоятельно изготовить вихревой теплогенератор. Вихревой тепловой генератор является перспективной и инновационной разработкой. Однако, технология не является новой, так как ей уже почти 100 лет. Еще тогда ученые задумались, как применять явление кавитации. Газообразная среда попадая в трубу Ранка делиться на горячий и холодный воздух Первая «вихревая труба» была изготовлена и запатентована французским инженером Джозефом Ранком в 1934 году. Ранк первый заметил, что температура на входе в циклон отличается от температуры воздушной струи на выходе. На начальных этапах стендовых испытаний, вихревую трубу проверяли не на эффективность нагрева, а наоборот на эффективность охлаждения воздушной струи. Принцип работы вихревой трубы достаточно прост Подобная технология получила новую ветку развития в 60-х годах 20 века. Именно в этот период советские ученые нашли способ, как улучшить трубу Ранка, запустив по трубам вместо воздуха жидкость. В сравнении с воздухом температура жидкости меняется более интенсивно. Опытным путем было установлено, что жидкая среда, которая протекает через трубу Ранка аномально быстро разогревается с коэффициентом преобразования энергии в 100%. В тот период не было никакой необходимости в дешевых источниках тепловой энергии. Поэтому технология не нашла никакого применения. Первые кавитационные установки, предназначенные для нагрева жидкой среды, появились только в середине 90-х годов двадцатого века. В вихревом генераторе вода циркулирует в замкнутом контуре Энергетические кризисы привели к тому, что интерес к альтернативным источникам электроэнергии значительно вырос. На сегодняшний день практически каждый может купить установку необходимой мощности и использовать ее в большинстве отопительных систем. Длительное время многие думали, что кавитация – это паразитное явление, характеризующееся образованием пузырьков, которые в процессе схлопывания провоцируют разрушение окружающих предметов. Теплогенератор вихревого типа – это прибор, в котором паразитное явление приносит пользу. Теплогенератор Потапова подключенный к отопительному радиатору Кавитация в дальнейшем позволяет не давать воде тепло, а извлекать его из движущейся воды, нагревая ее до значительных температур. Кавитация – это паразитное явление, но несмотря на это конструкционные элементы современных теплогенераторов не страдают. В этом случае кавитационные процессы протекают не вокруг дискового активатора, а за ним. Описание процесса: Если рассмотреть устройство действующих образцов вихревых теплогенераторов тогда можно заметить, что оно несложное. Они представляют собою массивный двигатель, к которому подключают цилиндрическое приспособление «улитка». «Улитка» считается доработанной версией трубы Ранка. Она имеет характерную форму, поэтому интенсивность кавитационных процессов значительно выше в сравнении с вихревой трубой. В полости «улитки» присутствует дисковый активатор – это диск с особой перфорацией. При вращении диска жидкая среда приводится в действие за счет чего будут происходить кавитационные процессы: На сегодняшний день использовать подобные установки можно в следующих сферах: Перед тем, как использовать теплогенератор в отопительной системе его сначала необходимо внедрить. Ознакомиться с процессом более детально вы сможете на фото ниже: Схема внедрения вихревого теплогенератора в отопительную систему загородного дома Перед генератором, который обозначен цифрой (2) устанавливается центробежный насос (1). Он отвечает за подачу воды под давлением в 6 атмосфер. После генератора устанавливается расширительный бак (6) и запорная арматура. Чтобы сделать прибор своими руками нужно изучить соответствующие чертежи и схемы. Приступить к изучению действующих устройств можно в интернете на специализирующих форумах. Теперь вы знаете, что представляет собою инновационный источник альтернативной энергии. Подходит вам такое оборудование или нет решаете только вы. Надеемся, что эта информация была полезной и интересной. Читайте также: vse-elektrichestvo.ru/novosti/led-lampy-filament-wolta-nazad-v-budushhee.html. vse-elektrichestvo.ru Вихревой теплогенератор состоит из двигателя и кавитатора. В кавитатор подается вода (или другая жидкость). Двигатель раскручивает механизм кавитатора, в котором происходит процесс кавитации (схлопывания пузырьков). За счет этого, происходит нагрев жидкости, подаваемой в кавитатор. Подводимая электроэнергия расходуется на следующие цели: 1- нагрев воды, 2 - преодоление силы трения в двигателе и кавитаторе, 3- излучение звуковых колебаний (шум). Разработчики и производители утверждают, что принцип действия основан "на использовании возобновляемой энергии". При этом, не понятно, откуда эта энергия берется. Тем не менее, не происходит никакого дополнительного излучения. Соответственно, можно предположить, что вся энергия, подводимая к теплогенератору, тратится на нагрев воды. Таким образом, можно говорить о КПД, близком к 100%. Но не более...Но перейдем от теории к практике. На заре развития «вихревых теплогенераторов» предпринимались попытки проведения независимой экспертизы. Так, известная модель ЮСМАР изобретателя Ю.С.Потапова из Молдовы тестировалась американской компанией Earth Tech International (г.Остин, штат Техас), специализирующейся на экспериментальной верификации новых направлений в современной физике. В 1995 г. были проведены пять серий экспериментов по измерению соотношения между генерируемой тепловой и потребляемой электрической энергией. Заметим, что все многочисленные модификации испытуемого устройства, предназначенные для разных серий экспериментов, лично согласовывались с Ю.С.Потаповым в ходе визита одного из сотрудников компании в Молдову. Подробнейшее описание конструкции испытуемого теплогенератора с вихревой трубой, режимные параметры, методики проведения измерений и результаты приводятся на сайте компании www.earthtech.org/experiments/. Для привода водяного насоса использовался электродвигатель с КПД=85%, тепловые потери которого на нагрев окружающего воздуха не принимались при расчете теплопроизводительности «вихревого теплогенератора». Отметим, что не измерялись и тепловые потери на нагрев окружающего воздуха, что, безусловно, несколько снижало получаемый КПД теплогенератора. Результаты исследований, проведенных при варьировании основных режимных параметров (давление, расход теплоносителя, начальная температура воды и др.) в широком диапазоне продемонстрировали, что эффективность теплогенератора изменяется в диапазоне от 33 до 81%, что сильно не «дотягивает» до 300%, заявленных изобретателем перед проведением экспериментов. Хотя по "тепловому вихрегенератору" Скажем, некоторое предприятие желает отапливать свои помещения. Ну холодно им видите ли.По некоторым причинам, ясно каким, не может вложиться в Газовую трубу, строить свою котельную на угле, мазуте - не хватает масштабов, а центральное отопление отсутствует или далеко.Остается электричество, но при получении разрешения на использование электроэнергии в термальных целях устанавливали предприятию тариф, превышающий в несколько раз обычный.Такие были раньше правила, и не только в России, но в Украине, Молдове и др. государствах, которые отпочковались от нас.Вот тут приходил на помощь г-н Потапов и подобные.Покупали чудо-устройство, тариф на электроэнергию для электродвигателей оставался обычный, тепловой КПД естественно никак больше сотни быть не мог, а вот в денежном отношении КПД был и 200 и 300, смотря во сколько раз сэкономили на тарифе.Применяя ТН можно было достичь еще большей экономии, но для тех времен и вихретеплогенератора с эффективностью якобы 1,2-1,5 вполне было достаточно.Ведь еще больший заявляемый КПД мог только повредить и отпугнуть покупателей, ведь квоты на электроснабжение выделялись по потребляемой мощности, а давал генератор тепла столько-же, если не меньше, в связи с потерями по cos Ф.По теплопотерям помещений в 30-40% погрешности еще как-то можно было уложиться, списать на колебания погоды.Сейчас это ушло в прошлое, но тема вихрегенераторов по инерции продолжает всплывать, и ведь находятся дураки, которые покупают, клюнув на информацию с фотками и адресами, что ряд уважаемых предприятий в свое время использовали их у себя и экономили большую кучу денег.Только всей подоплеки им никто не рассказывает. vmestogaza.ru Энергоинформ / Опыт профессионалов / Теплогенераторы: Вихревые теплогенераторы

В данной статье рассмотрена история создания вихревых теплогенераторов, принципы

их работы, а также приведены основные технические характеристики моделей вихревых

теплогенераторов, производимых российскими фирмами на данный момент.

История создания вихревых теплогенераторов уходит корнями в первую треть двадцатого

века, когда французский инженер Жозеф Ранк столкнулся с неожиданным эффектом, исследуя

свойства искусственно создаваемого вихря в разработанном им устройстве — вихревой

трубе. Сущность наблюдаемого эффекта заключалась в том, что на выходе вихревой трубы

наблюдалось разделение сжатого воздушного потока на теплую и холодную струю.

Исследования в данной области были продолжены немецким изобретателем Робертом Хилшем,

который в сороковых годах прошлого столетия улучшил конструкцию вихревой трубы Ранка,

добившись увеличения разности температур двух воздушных потоков на выходе из трубы.

Однако как Ранку, так и Хилшу не удалось теоретически обосновать наблюдаемый эффект,

что отсрочило его практическое применение на многие десятилетия. Следует отметить,

что более-менее удовлетворительное теоретическое объяснение эффекта Ранка — Хилша

с точки зрения классической аэродинамики не найдено до сих пор.

Одним из первых ученых, которому пришла в голову идея запустить в трубу Ранка жидкость,

является российский ученый Александр Меркулов, профессор Куйбышевского (ныне Самарского)

государственного авиакосмического университета, которому принадлежит заслуга в развитии

основ новой теории. Созданная Меркуловым в конце 50-х годов Отраслевая научно-исследовательская

лаборатория тепловых двигателей и холодильных машин провела огромный объем теоретических

и экспериментальных исследований вихревого эффекта. Идея использовать в качестве

рабочего тела в вихревой трубе не сжатый воздух, а воду, была революционной, поскольку

вода, в отличие от газа, несжимаема. Следовательно, эффекта разделения потоков на

холодный и горячий ожидать не стоило. Однако результаты превзошли все ожидания:

вода при прохождении по "улитке" быстро нагревалась (с эффективностью,

превышавшей 100%). Ученый затруднялся объяснить подобную эффективность процесса.

По мнению некоторых исследователей, аномальное повышение температуры жидкости вызвано

микрокавитационными процессами, а именно "схлопыванием" микрополостей

(пузырьков), заполненных газом или паром, которые образуются в ходе вращения воды

в циклоне. Невозможность объяснить столь высокий КПД наблюдаемого процесса с точки

зрения традиционной физики привела к тому, что вихревая теплоэнергетика прочно обосновалась

в списке "псевдонаучных" направлений.

Между тем, данный принцип был взят на вооружение предпринимателями, что привело

к разработке работающих моделей тепло-и электрогенераторов, реализующих описанный

выше принцип. В данный момент времени на территории России, некоторых республик

бывшего Советского Союза и ряда зарубежных стран успешно функционируют сотни вихревых

теплогенераторов различной мощности, произведенных рядом отечественных научно-производственных

предприятий. Некоторые из них будут рассмотрены в данной статье.

ООО "ЮСМАР",

г. Кишинев, ул. Фередеулуй, 4, Молдова, MD-2005

тел: 8 10 373 22 545043

факс: 8 10 373 22 540272

e-mail: [email protected]

Заслуга в создании теплогенераторов "Юсмар" принадлежит Ю.С. Потапову.

В 1992 им была создана научно-техническая фирма "Юсмар", которая занимается

производством теплогенераторов, предназначеных для отопления и горячего водоснабжения

жилых, производственных и складских помещений в местах, удаленных от тепло-и газопроводов.

Эффективность теплогенераторов "Юсмар", превышающая 100%, была доказана

рядом практических исследований. Получены патенты Молдавии N167 от 18.03.1993, патент

России N2045715 от 26.04.1993, патент Франции N 9310527 от 9.09.1993.

Модельный ряд установок "Юсмар" включает в себя четыре модели (ЮСМАР 1,2,3

и 4), которые различаются по вырабатываемой мощности и производительности. Теплогенераторы

"Юсмар" имеют мощность 2,8,4,0, 11, 45 и 65 кВ, выпускаются с 1993 года.

Их теплопроизводительность — от 6900 до 66200 ккал/час. Частота вращения электродвигателя

составляет 2900 об/мин для всех моделей при одинаковой температуре теплоносителя

(воды), равной 90 °С. Масса установок составляет от 150 до 400 кг. Теплогенераторы

"Юсмар" позволяют обогревать помещения объемом до 2500 м3. Все установки

работают в автоматическом режиме. В Москве с Ю.С. Потаповым можно связаться через

компанию "РУФИКО", тел: (095) 268 25 24

ООО "Нотека-С",

ул. Жуковского, 1, г. Жуковский, Московская область, Россия, 140160

Тел: (095) 556-32-30

Факс: (095) 556-95-04

e-mail: [email protected]

www.noteka.narod.ru

Термогенераторы "НКТ" производятся фирмой "Нотека-С", которая

была создана в 1998 году как внедренческая, использующая новейшие российские разработки

в области нетрадиционной вихревой энергетики. За четыре года ООО "Нотека-С",

начав с дилерских отношений с молдавской фирмой "ЮСМАР", стала компанией,

владеющей собственным производством и испытательной базой для отработки новых видов

продукции. Научно-внедренческая фирма "НОТЕКА" занимается разработкой

и внедрением экологически чистых энергетических систем на основе применения принципов

нетрадиционной вихревой энергетики. Основной продукцией фирмы являются локальные

тепловые узлы на основе вихревых гидравлических теплогенераторов "НТК"

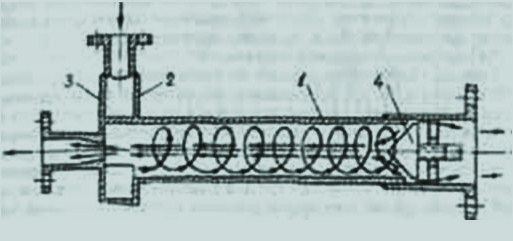

(Рис.1)

Теплогенератор "НТК" предназначен для преобразования энергии движущейся

в нем жидкости в тепловую, используемую для обогрева в заданных диапазонах температур

жилых, производственных и складских помещений, а также теплиц и других зданий и

сооружений сельскохозяйственного назначения. Рабочей жидкостью, используемой в системе

для центральных и южных климатических поясов является вода, тогда как в холодных

районах страны может использоваться антифриз.

Модельный ряд термогенераторов "НТК" включает в себя пять модификаций:

НТК 11, НТК 22, НТК 37, НТК 55 и НТК 75. Индекс в названии указывает Рис. 1 на установленную

мощность установки (в кВт). В ходе работы установки потребляют 10,21,37,55 и 75

кВт энергии соответственно. Все модели имеют одинаковую частоту вращения электродвигателя

— 2900 об/мин и позволяют обогревать помещения объемом до 3500 м3. Теплопроизводительность

установки НТК 11 составляет 8600 ккал/час, тогда как теплопроизводительность термогенератора

НТК 75 составляет 65000 ккал/час. Термогенераторы НТК работают, используя большую,

чем в теплогенераторах "Юсмар", температуру теплоносителя — до 115 ° С.

Масса установок составляет от 160 до 700 кг. Все термогенераторы НТК работают в

автоматическом режиме.

НПП "Альтернативные Технологии Энергетики и Коммуникации", г.Москва

тел: (095)9770549

факс: (095) 9155545, 4960136

e-mail: [email protected]

Вихревые теплогенераторы "ВТГ-5" производятся НПП "АТЭК" и имеют

двенадцать модификаций — ВТГ-5/1...12. Коэффициент преобразования потребляемой генератором

энергии в тепловую -1,9...2,4. Также НПП "АТЭК" выполняет именные заказы

на разработку и изготовление бестопливных автономных квантовых вихревых теплоэлектростанций

мощностью от 50 до 8000 кВт.

Научно-производственное предприятие "Ангстрем",

170017, Тверь, пос. Б Перемерки, а/я 157

тел: (0822) 331844

http://www.ptechnology.ru/MainPart/Energy/EnergT.html

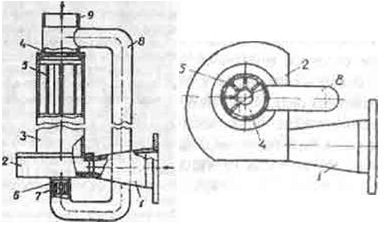

Вихревые теплогенераторы "МУСТ" (Рис.2) производятся НПП "Ангстрем",

г.Тверь. Директором НПП "Ангстрем" и разработчиком теплогенерато-ра "МУСТ"

является кандидат физико-математических наук Р.И. Мустафаев. Принцип действия данного

типа вихревого теплогенератора основан на изобретении Мустафаева (патент РФ № 2132517),

которое позволяет получать тепловую энергию непосредственно из воды, воздействуя

на неё механическим способом. В данном случае механическое воздействие — это приведение

воды в вихревое движение. Принципиальное отличие генератора "МУСТ" от

других теплогенераторов, преобразующих электрическую энергию в тепловую, состоит

в том, что энергия подаётся только на насос, прокачивающий воду. Коэффициент преобразования

электроэнергии равен 1,2, но может достигать и 1,5. Всего в России работает около

ста вихревых теплогенераторов "МУСТ". Выпускаемые модели теплогенераторов

"МУСТ" позволяют обогревать помещения объемом до 11,000 м3. Масса установки

составляет от 70 до 450 кг. Тепловая мощность установки МУСТ 5,5 составляет 7112

ккал/час, тогда как тепловая мощность установки МУСТ 37 — 47840 ккал/час. Теплоносителем,

используемым в вихревом теплоге-нераторе МУСТ может выступать вода, тосол, полигликоль,

либо любая другая незамерзающая жидкость.

ОАО "Завод КОММАШ",

ул. Ставского, 4, г. Пенза, Россия, 440600

Коммерческая служба (8412) 63-47-08

Тел./факс (8412) 63-49-39, 63-35-44

http://www.kommash.itbc.ru/termovihr.htm

ООО "Термовихрь"

ул. Ставского, 4, г. Пенза, Россия, 440600,

Тел.:(8412) 63-38-28

Факс:(8412)63-39-16

E-mail: [email protected]

Вихревой термогенератор "ТМГ" производится на Пензенском Заводе Коммунального

Машиностроения (КОММАШ). Модельный ряд включает в себя вихревые термогенераторы,

установленная мощность которых составляет от 1 до 45 кВт.

Теплопроизводительность термогенераторов ТМГ составляет от 2000 до 34800 ккал/час.

Все термогенераторы функционируют в автономном режиме. Частота вращения электродвигателя

составляет 2900 об/мин и является универсальной для всех моделей. На основе вихревых

термогенераторов ТМГ производится монтаж автономных отопительных систем для отопления

жилых домов, торговых объектов, школ, больниц и других жилых, общественных и производственных

помещений. Наибольшую актуальность использование подобных термосистем приобретает

в условиях, где отсутствует централизованное теплоснабжение, а подвод магистрали

природного газа требует капиталовложений или невозможен.

e-mail: [email protected], [email protected]

Вихревые генераторы тепла "ГТ" имеют следующие модификации: ГТ 1,2,3,4

и 5. Минимальная мощность электродвигателей насосной установки составляет 0,6 кВт

(ГТ 1), максимальная — 180 кВт (ГТ 5). Минимальная масса генератора тепла (без рабочей

жидкости) составляет 12 кг, максимальная — 367 кг. Диапазон рабочих температур составляет

от 40 до 95°С. Минимальный расход рабочего тела при циркуляции составляет 3 м3/час,

максимальный — 350 м3/час. Номинальная тепловая мощность генератора ГТ 1 составляет

4,85 кВт; генератора ГТ 5 — 107,5 кВт.

ООО "Центр-Лес",

г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.9

тел: (095) 517 90 80, 771 34 63

Вихревой тепловой генератор (ТГВ) предназначен для отопления и горячего водоснабжения

жилых домов, общественных зданий, производственных помещений и сельскохозяйственных

комплексов. Энергетическая эффективность генераторов ТГВ (Рис.6) составляет от 1.16

до 1.2 в зависимости от режима работы насоса. Модельный ряд вихревых теплогенераторов

ТГВ представлен шестью моделями: ТГВ 3, ТГВ 5, ТГВ 7, ТГВ 11, ТГВ 11, ТГВ 22, ТГВ

37.

Использование данных теплогенераторов позволяет обогревать помещение объемом от

150 до 1850 м3. Мощность используемого в модели ТГВ 3 двигателя составляет от 3

до 4,5 кВт, тогда как наиболее мощная модель ТГВ 37 оснащена двигателем мощностью

37 кВт. Диапазон температур рабочей жидкости составляет от 65 до 90° С. Максимальный

Рис. 6 объем потребляемой энергии (генератором ТГВ 37) — 22 кВт/ч. При этом его

теплопроизводительность равна 31800 ккал/ч. Все типы вихревого теплогенератора ТГВ

функционируют в автоматическом режиме.

ООО УК "ОРБИ",

бульвар Мира, д. 12, г. Н. Новгород, Россия, 603086

В Нижнем Новгороде компанией "ОРБИ" было налажено производство вихревых

теплогенераторов "ВИТА-15". По словам Бориса Поташника, генерального директора

управляющей компании "ОРБИ", в ходе испытаний данного теплогенератора

с 1 кВт затраченной электроэнергии было получено 1,35 кВт тепла (газета Биржа плюс

свой дом, №42 от 11.03.2003).

В одном из номеров "Российской газеты" была опубликована информация об

изобретении алтайского механика Николая Петракова. Он создал сверхэкономичную установку

для обогрева помещений, расходующую в полтора раза меньше энергии, чем лучшие отечественные

системы. В основе его изобретения также лежит эффект кавитации, при котором происходит

быстрый нагрев воды почти до температуры кипения за счет "схлопывания"

большого количества пузырьков, образующихся вследствие вращения электродвигателем

крыльчатки насоса. "Ноу-хау" изобретения Петракова, давшее существенный

прирост КПД, заключается в оригинальной конструкции впускных и выпускных клапанов.

INTERENERGORESURS Ltd,

ул. Фучикова, 16, 979 01, Римавска Собота, Словакия

Тел.: 00421 47 563 14 32

Тел./факс: 00421 47 563 11 44

e-mail: [email protected]

Теплогенераторы "VIP" (Рис.7) производятся в Словакии фирмой INTERENERGORESURS

Ltd. Их установленная потребляемая мощность (кВт) модифицируется по техническому

заданию заказчика. Генераторы изготавливаются по соответствующим параметрам насоса

с мотором; безтопливные тепловые установки VIP могут иметь установленную потребляемую

мощность от 3 кВт до 150 кВт. Частота вращения вала двигателя -2950 об/мин. Потребляемый

ток — 380 В, 50 герц. Максимально допустимая температура теплоносителя в тепловом

генераторе составляет не более 95°С. Тепловая эффективность установки 20 кВт. Режим

работы — автоматический.

Как утверждает директор фирмы, господин Павловский, проверки теплогенераторов "VIP"

осуществлялись в г. Донецк, ОАО Проектно-конструкторский и технологический институт

"Газоаппарат". Испытательный центр "Газоаппарат", 1996 год.

Была достигнута максимальная эффективность 155 % (Протокол П-ОВА-19/96 Испытаний

теплоустановки безтопливной ТБ-2-6,9 ТУ У 240070270.001-96). Зарегистрировано в

Государственном Комитете Украины по стандартизации и метрологии 13.06.1996 г. №086/003488.

Испытания также проводились в г. Киев, НПО "Холод". Испытательный стенд,

1997 год, эффективность 180 %, и в г. Превидза, Словакия — VANSOFT

Как заявляет Павловский, теплогенераторы "VIP" успешно работают в г. Киев,

НПО "Холод", на стенде которого проходили испытания установки, Донецк,

Краматорск, Перевальск (Банк "Украина"), Полтава, Селидово, Луганск, Феодосия

(Картинная галерея Айвазовского), Черкассы, Днепропетровск.

Примечание редакции (журнала "Новая энергия"): Растущая конкуренция

в сфере новых технологий, в частности, в области разработки и производства вихревых

теплогенераторов зачастую приводит к возникновению конфликтных ситуаций. Так, автором-разработчиком

теплогенераторов "VIP", производимых в Словакии фирмой "Интерэнергоресурс",

является Г. Г. Иваненко (технический директор компании). Известно, что ранее он

долгое время работал с Ю.С. Потаповым. Однако никакого упоминания о Ю.С. Потапове

и его разработках на интернет-сайте компании нами обнаружено не было.

Мы связались с Ю.С.Потаповым. По его мнению, эффективность всех теплогенераторов

Иваненко "VIP" не превышает 95%.

Нами был послан запрос генеральному директору компании "Interenergoresours",

Михаилу Павловскому, и вскоре от него был получен ответ в форме емайл, начинающегося

злой критической цитатой Круглякова из "комиссии РАН по борьбе со лженаукой",

и нам стало ясно с кем связан господин Павловский. Он утверждает, что Ю.С. Потапов

не только не имеет ни одного реального протокола испытаний вихревых теплогенераторов

с эффективностью более 100%, но и вообще Потапов никогда не имел такого изобретения,

как "вихревой теплогенератор". Павловский ссылается на книгу Базиева,

автора теории "электрино", в которой Базиев пишет, что проведенный им

расчет тепловых установок "Юсмар" показал эффективность всего 13%. По

мнению теоретика Базиева, теплогенераторы "Юсмар" хуже обычных электронагревателей.

Павловский утверждает, что испытания двух теплогенераторов "Юсмар",

проведенных в Кишиневе с участием эксперта из кишиневского института на средства

заинтересованного инвестора, закончились неудачей — первый теплогенератор сгорел

еще до начала испытаний, тогда как второй показал эффективность всего 36% и также

сгорел. Павловский ссылается на информацию о том, что разработки Ю.С. Потапова,

а также эксплуатация самих установок "Юсмар" якобы запрещена постановлением

правительства Республики Молдова. Однако, номер и дату этого постановления Павловский

не дает.

Возможно, что проблемы Павловского в том. что он не договорился с Потаповым

о покупке "ноу-хау", и пытается производить теплогенераторы, не понимая

принципов их работы.

Таким образом, можно сделать вывод, что инвесторам нужна серьезная юридическая экспертиза,

которая позволит выявить истинного патентообладателя изобретения "вихревой

теплогенера-тор", решить проблему авторства и лицензирования. Хотя, с другой

стороны, принцип вихревой трубы Ранка, реализованной в конкретном устройстве, имеющем

новизну (отличия от других изобретений), может быть основанием для получения патента

любым разработчиком.

Итак, остается пожелать изобретателям удачи и сказать "сделай сам"!

www.energoinform.org К.х.н. О. В. Мосин -Согласно теории движения, при раскручивании потока воды в вихревом теплогенераторе должно выделяться в виде излучений или тепла 2 Дж внутренней энергии воды на каждый Джоуль энергии, затрачиваемой насосом на раскручивание воды. Следовательно, предельная эффективность теплогенератора при этом не превышает 300%. -Использование тепловой энергии, запасенной в исходной воде, без изменения ее теплоемкости и структуры не может приводить к нагреву этой воды до температуры, большей исходной. Следовательно, в вихревом теплогенераторе используется не тепло, запасенное в исходной воде, а происходит превращение в тепло другой внутренней энергии воды, например энергии межмолекулярных связей, межатомных и внутриатомных связей и даже внутриядерных связей. -Вода благодаря водородным связям является самым удивительным веществом в природе, обладающим рядом аномальных свойств. При таянии льда водородные связи между молекулами воды разрываются не все, и в жидкости остаются льдоподобные молекулярные ассоциаты - в основном тетрамеры, образующие при их объединении тетраэдрические правои левовинтовые структуры - цепочки. -Вихревое движение воды и торсионные поля выстраивают обрывки цепочек тетрамеров воды параллельно друг другу, что облегчает сцепление их концами и "полимеризацию" воды без ее охлаждения. "Полимеризация" сопровождается выделением энергии связи между тетрамерами в виде излучений и тепла. -Объединения в ассоциаты и комплексы всего 10 % молекул воды достаточно, чтобы выделяющаяся энергия их связи нагрела воду до кипения. Этот процесс можно использовать в тепловых насосах. Там же, где нет внешнего источника тепла, такое повышение температуры воды будет лишь иллюзией тепловыделения, т.к. образующиеся комплексы метастабильны и быстро распадаются уже с поглощением тепла, затрачиваемого теперь на разрыв межмолекулярных связей. -Если бы выделение внутренней энергии воды в условиях теплогенератора происходило только за счет возникновения временных межмолекулярных связей в воде, то после выхода воды из теплогенератора она должна бы быстро остывать без теплообмена с окружающей средой из-за расходования тепла на разрыв этих связей. Следовательно, "лишнее" тепло вихревом теплогенераторе появляется не за счет образования межмолекулярных связей, а по другой причине, например за счет реакций ядерного синтеза. -Если в вихревом теплогенераторе идут реакции ядерного синтеза, то тепловыделение из него может быть большим, чем то энерговыделение, которое необходимо по теории движения при ускорении вращения воды. При этом эффективность теплогенератора может превышать 300%. -В неравновесных условиях распыления воды форсунками и воздействия на нее ударных волн в камере сгорания двигателя, работающего на смеси воды с обычным топливом, молекулы воды могут на короткое время объединяться в кластеры капиллярно-конденсированной воды с выделением энергии связи в виде тепла, затрачиваемого на осуществление рабочего хода поршня двигателя. После этого кластеры, распадаясь в выхлопной трубе двигателя, забирают из выхлопных газов тепло, что повышает эффективность использования тепла, получаемого от сгорания обычного топлива в двигателе. При этом разнообразные добавки к воде, подбираемые обычно методом проб и составляющие "ноу-хау" технических решений такого рода, играют роль не катализаторов диссоциации воды, а вещества, объединяющего молекулы воды в кластеры. Идея о "полимеризации" динамических ассоциатов воды в полях вращения смыкается с представлениями академика Б. В. Дерягина о свойствах капиллярно-конденсированной воды, состоящей из кластерных комплексов, связанных атомами щелочных металлов или кремния, способствующих образованию винтообразных структур. В кварцевых капиллярах вода как бы полимеризуется в кластерные комплексы, выделяя при этом значительное тепло и приобретая высокую термостойкость. Академик Дерягин подчеркивал, что так вода должна вести себя не только в капиллярах, но и в неравновесных условиях мощных силовых полей. А ведь при распылении воды в аэрозольные капельки форсункой или карбюратором двигателя вода тоже может на какую-то долю секунды приобретать почти такую же структуру, как в капиллярах. Дело не в том, что жиклер карбюратора - это тоже тончайшая трубочка, почти капилляр. Проталкивая воду через жиклер или отверстие форсунки, мы делаем только подготовительную работу, чтобы разорвать воду на мелкие капельки струей воздуха в карбюраторе как в пульверизаторе. Потом основную работу делают силы поверхностного натяжения полученных микроскопических капелек, вылетающих из карбюратора в камеру сгорания двигателя. Они сжимают воду в микроскопических каплях не слабее, чем в капилляре. Так, при диаметре капелек воды 1 мкм (туман) давление, создаваемое в них силами поверхностного натяжения при комнатной температуре, составляет 0,3 атм. А в аэрозолях оно составляет уже 3-300 атм. (Здесь - коэффициент поверхностного натяжения воды при 25°С.) Но с повышением температуры воды коэффициент ее поверхностного натяжения, как известно, быстро уменьшается. Казалось бы, что это должно мешать нашей затее уплотнения воды в капельках. Однако для процесса диспергирования воды форсункой или жиклером это как раз полезно, ибо уменьшает работу, затрачиваемую насосом на диспергирование. Чем выше температура воды, тем легче получить более мелкие ее капли, ибо в нагретой воде тепловым движением ее молекул уже частично разорваны старые межмолекулярные связи. Когда впрыскивание воды осуществляют в струю холодного воздуха, то только охладившись в ней, капли сдавливаются силами поверхностного натяжения до указанных выше давлений. Вот теперь, если их еще и тряхнуть посильнее ударной волной детонации от возгорания бензина, впрыскиваемого одновременно с водой, то вода микрокапелек может на какое-то время превратиться в капиллярную воду. Для объединения кластеров воды в кластерные комплексы под действием сил поверхностного натяжения в неравновесных условиях ударной волны, недостает только атомов кремния или их заменителей в воде. Те таинственные порошки, которые вводили в воду все изобретатели водяных заменителей бензина, и служат этой цели. При их наличии молекулы воды уже охотно и быстро объединяются в кластерные комплексы. Всего 10-ти процентам молекул воды в капельках достаточно объединиться в кластерные комплексы, чтобы выделилось тепло, достаточное для нагрева всей воды капелек до кипения. А если объединятся 50 процентов молекул, то тепловой эффект такой, как от вспышки порции бензина. И все это тепло содержится в скрытом виде в изначальной воде, дефицита которой у нас пока нет. Это тепло быстро отдается газам и парам в камере сгорания, так как теплопроводность квазикапиллярной воды близка к теплопроводности металлов. С водой, кстати, после этого ничего плохого не случается, если, конечно, вещество порошка подобрано не вредным для людей и окружающей среды. Ибо через долю жунды квазикапиллярная аэрозольная вода теряет свои особые свойства и становится обыкновенной. При этой релаксации она буквально "пожирает" тепло из окружающей среды - выхлопных газов двигателя - почти столь же интенсивно, как до того выделяла тепло. Но к этому времени уже произошел выхлоп из камеры сгорания, мы уже получили от воды то тепло, которое хотели взять, а выхлопные газы и требуется охлаждать, прежде чем выбрасывать в воздух. Таким образом, и здесь вода работает фактически как рабочее тело теплового насоса. В камере сгорания двигателя она отдает запасенное в ней скрытое тепло, взятое когда-то из окружающей среды, а в выхлопной трубе забирает тепло от выхлопных газов - продуктов сгорания бензина или дизельного топлива. Но в отличие от теплового насоса здесь вода используется всего один раз. Будучи выброшенной из выхлопной тубы в виде капель и паров, она безвозвратно теряется. Но какое все же удачное получается сочетание свойства воды, на мгновение превращающейся в квазикапиллярную и в результате этого самопроизвольно разогревающейся изнутри, со схемой работы двигателя внутреннего сгорания, которому тепло и нужно на мгновение, пока его поршень движется от верхнего положения к нижнему при рабочем ходе. В описанном процессе двигатель внутреннего сгорания как бы берет взаймы у воды ее тепло на время рабочего хода, чтобы через мгновение вернуть это тепло ей из своих выхлопных газов. Вода с ее уникальными свойствами в этом процессе служит тем промежуточным телом, которое помогает полнее использовать тепло от сгорания органического топлива. В результате тепловой КПД двигателя, обычно составляющий не более 30%, повышается. Рис. Схема вихревого теплогенератора Вихревой теплогенератор работает так. Вихревую трубу теплогенератора присоединяют инжекторным патрубком 1 к фланцу центробежного насоса (на рисунке не показан), подающему воду под давлением 4 – 6 атм. Попадая в улитку 2, поток воды сам закручивается в вихревом движении и поступает в вихревую трубу 3, длина которой в 10 раз больше ее диаметра. Закрученный вихревой поток в трубе 3 перемещается по винтовой спирали у стенок трубы к ее противоположному (горячему) концу, заканчивающемуся донышком 4 с отверстием в его центре для выхода горячего потока. Перед донышком 4 закреплено тормозное устройство 5 – спрямитель потока, выполненный в виде нескольких плоских пластин, радиально приваренных к центральной втулке, сосной с трубой 3. Когда вихревой поток в трубе 3 движется к этому спрямителю 5, в осевой зоне трубы 3 образуется противоток. В нем вода тоже вращаясь движется к штуцеру 6, врезанному в плоскую стенку улитки 2 соосно с трубой 3 и предназначенному для выпуска «холодного» потока. В штуцере 6 установлен еще один спрямитель потока 7, аналогичный тормозному устройству 5. Он служит для частичного превращения энергии вращения «холодного» потока в тепло. Выходящая теплая вода направляется по байпасу 8 в патрубок 9 горячего выхода, где она смешивается с горячим потоком, выходящим из вихревой трубы через выпрямитель 5. Из патрубка 9 нагретая вода поступает либо непосредственно к потребителю, либо в теплообменник, передающий тепло в контур потребителя. В последнем случае отработанная вода первичного контура (уже с меньшей температурой) возвращается в насос, который вновь подает ее в вихревую трубу через патрубок 1. В заключение необходимо подчеркнуть, что попытки использования воды вместо бензина или дизельного топлива в обыкновенных двигателях, долго приспосабливавшихся к работе на органических топливах, - далеко не лучший путь. Так, например, попадание воды из рабочих цилиндров в картер может привести к порче картерного масла, да и многие детали системы подачи топлива и выхлопного тракта автомобиля могут окислиться от воды. Необходимо разрабатывать особые двигатели, изначально предназначенные для работы на воде. Первые опытные образцы таких двигателей сконструированы в лаборатории фирмы "ЮСМАР" в Кишиневе. В этом двигателе, вместо поршня с шатуном и кривошипным валом используется вода, выдавливаемая расширяющимися продуктами сгорания из рабочей камеры в турбину. Это упрощает схему силового механизма и избавляет от необходимости изготавливать такие сложные детали, как коленчатый вал, шатуны и поршни. Конечно, эти двигатели пока примитивны и имеют множество недоработок, но они работают. Несомненно, с истощением нефтяных ресурсов, у таких двигателей большое будущее. К.х.н. О.В. Мосин Литературные источники и материалы к статье: www.ntpo.com/techno/techno1_7/12.shtml www.o8ode.ru Теплогенератор Ю. С. Потапова очень похож на вихревую трубу Ж. Ранке, изобретенную этим французским инженером ещё в конце 20-х годов XX века. Работая над совершенствованием циклонов для очистки газов от пыли, тот заметил, что струя газа, выходящая из центра циклона, имеет более низкую температуру, чем исходный газ, подаваемый в циклон. Уже в конце 1931 г. Ранке подаёт заявку на изобретенное устройство, названное им «вихревой трубой». Но получить патент ему удаётся только в 1934 г., и то не на родине, а в Америке (Патент США №1952281.) Содержание материала Французские же учёные тогда с недоверием отнеслись к этому изобретению и высмеяли доклад Ж. Ранке, сделанный в 1933 г. на заседании Французского физического общества. Ибо по мнению этих учёных, работа вихревой трубы, в которой происходило разделение подаваемого в неё воздуха на горячий и холодный потоки как фантастическим «демоном Максвелла», противоречила законам термодинамики. Тем не менее вихревая труба работала и позже нашла широкое применение во многих областях техники, в основном для получения холода. Для нас наиболее интересны работы ленинградца В. Е. Финько, который обратил внимание на ряд парадоксов вихревой трубы, разрабатывая вихревой охладитель газов для получения сверхнизких температур. Он объяснил процесс нагрева газа в пристеночной области вихревой трубы «механизмом волнового расширения и сжатия газа» и обнаружил инфракрасное излучение газа из ее осевой области, имеющее полосовой спектр, что потом помогло нам разобраться и с работой вихревого теплогенератора Потапова. В вихревой трубе Ранке, схема которой приведена на рисунке 1, цилиндрическая труба 1 присоединена одним концом к улитке 2, которая заканчивается сопловым вводом прямоугольного сечения, обеспечивающим подачу сжатого рабочего газа в трубу по касательной к окружности её внутренней поверхности. С другого торца улитка закрыта диафрагмой 3 с отверстием в центре, диаметр которого существенно меньше внутреннего диметра трубы 1. Через это отверстие из трубы 1 выходит холодный поток газа, разделяющийся при его вихревом движении в трубе 1 на холодную (центральную) и горячую (периферийную) части. Горячая часть потока, прилегающая к внутренней поверхности трубы 1, вращаясь, движется к дальнему концу трубы 1 и выходит из нее через кольцевой зазор между её краем и регулировочным конусом 4. Рисунок 1. Вихревая труба Ранке: 1-труба; 2- улитка; 3- диафрагма с отверстием в центре; 4- регулировочный конус. Законченной и непротиворечивой теории вихревой трубы до сих пор не существует, несмотря на простоту этого устройства. «На пальцах» получается, что при раскручивании газа в вихревой трубе он под действием центробежных сил сжимается у стенок трубы, в результате чего нагревается тут, как нагревается при сжатии в насосе. А в осевой зоне трубы, наоборот, газ испытывает разрежение, и тут он охлаждается, расширяясь. Выводя газ из пристеночной зоны через одно отверстие, а из осевой — через другое, и достигают разделения исходного потока газа на горячий и холодный потоки. Жидкости, в отличие от газов, практически не сжимаемы. Поэтому более полувека никому и в голову не приходило подать в вихревую трубу воду вместо газа или пара. И автор решился на, казалось бы, безнадёжный эксперимент — подал в вихревую трубу вместо газа воду из водопровода. К его удивлению, вода в вихревой трубе разделилась на два потока, имеющих разные температуры. Но не на горячий и холодный, а на горячий и тёплый. Ибо температура «холодного» потока оказалась чуть выше, чем температура исходной воды, подаваемой насосом в вихревую трубу. Тщательная же калориметрия показала, что тепловой энергии такое устройство вырабатывает больше, чем потребляет электрической двигатель насоса, подающего воду в вихревую трубу. Так родился теплогенератор Потапова. Правильнее говорить об эффективности теплогенератора — отношении величины вырабатываемой им тепловой энергии к величине потребленной им для этого извне электрической или механической энергии. Но поначалу исследователи не могли понять, откуда и как в этих устройствах появляется избыточное тепло. Предполагали даже, что туг нарушается закон сохранения энергии. Рисунок 2. Схема вихревого теплогенератора: 1-инжекционный патрубок; 2- улитка; 3- вихревая труба; 4- донышко; 5- спрямитель потока; 6- штуцер; 7- спрямитель потока; 8- байпас; 9- патрубок. Вихревой теплогенератор, схема которого приведена на рисунке 2, присоединяют инжекционным патрубком 1 к фланцу центробежного насоса (на рисунке не показан), подающего воду под давлением 4-6 атм. Попадая в улитку 2, поток воды сам закручивается в вихревом движении и поступает в вихревую трубу 3, длина которой раз в 10 больше ее диаметра. Закрученный вихревой поток в трубе 3 перемещается по винтовой спирали у стенок трубы к ее противоположному (горячему) концу, заканчивающемуся донышком 4 с отверстием в его центре для выхода горячего потока. Перед донышком 4 закреплено тормозное устройство 5 — спрямитель потока, выполненный в виде нескольких плоских пластин, радиально приваренных к центральной втулке, соосной с трубой 3. В виде сверху он напоминает оперенные авиабомбы или мины. Когда вихревой поток в трубе 3 движется к этому спрямителю 5, в осевой зоне трубы 3 рождается противоток. В нём вода, тоже вращаясь, движется к штуцеру 6, врезанному в плоскую стенку улитки 2 соосно с трубой 3 и предназначенному для выпуска «холодного» потока. В штуцере 6 изобретатель установил ещё один спрямитель потока 7, аналогичный тормозному устройству 5 Он служит для частичного превращения энергии вращения «холодного» потока в тепло. А выходящую из него тёплую воду направил по байпасу 8 в патрубок 9 горячего выхода, где она смешивается с горячим потоком, выходящим из вихревой трубы через спрямитель 5. Из патрубка 9 нагретая вода поступает либо непосредственно к потребителю, либо в теплообменник (все про теплообменные аппараты), передающий тепло в контур потребителя. В последнем случае отработанная вода первичного контура (уже с меньшей температурой) возвращается в насос, который вновь подаёт её в вихревую трубу через патрубок 1. После тщательных и всесторонних испытаний и проверок нескольких экземпляров теплогенератора «ЮСМАР» они пришли к заключению, что ошибок нет, тепла получается действительно больше, чем вкладывается механической энергии от двигателя насоса, подающего воду в теплогенератор и являющегося единственным потребителем энергии извне в этом устройстве. Но непонятно было, откуда появляется «лишнее» тепло. Были предположения и о скрытой огромной внутренней энергии колебаний «элементарных осцилляторов» воды, высвобождающейся в вихревой трубе, и даже о высвобождении в её неравновесных условиях гипотетической энергии физического вакуума. Но это только предположения, не подкреплённые конкретными расчетами, подтверждающими экспериментально полученные цифры. Было ясно только одно: обнаружен новый источник энергии и похоже, что это фактически даровая энергия. В первых модификациях тепловых установок Ю. С. Потапов подсоединял свой вихревой теплонагреватель, изображённый на рисунке 2, к выпускному фланцу обыкновенного рамногоцентробежного насоса для перекачивания воды. При этом вся конструкция находилась в окружении воздуха (Если что здесь про воздушное отопление дома своими руками) и была легко доступна для обслуживания. Но КПД насоса, как и КПД электродвигателя, меньше ста процентов. Произведение этих КПД составляет 60-70%. Остальное — потери, идущие в основном на нагрев окружающего воздуха. А ведь изобретатель стремился греть воду, а не воздух. Поэтому он решился поместить насос и его электромотор в воду, подлежащую нагреву теплогенератором. Для этого использовал погружной (скважный) насос. Теперь тепло от нагрева мотора и насоса отдавалось уже не в воздух, а той воде, которую требовалось нагреть. Так появилось второе поколение вихревых теплоустановок. Теплогенератор Потапова превращает в тепло часть своей внутренней энергии, а точнее часть внутренней энергии своей рабочей жидкости — воды. Но вернёмся к серийным тепловым установкам второго поколения. В них вихревая труба по-прежнему находилась в воздухе сбоку от термоизолированного сосуда, в который был погружён скважный мотор-насос. От горячей поверхности вихревой трубы нагревался окружающий воздух, унося часть тепла, предназначавшегося для нагрева воды. Приходилось трубу обматывать стекловатой для уменьшения этих потерь. И чтобы не бороться с этими потерями трубу погрузили в тот сосуд, в котором уже находятся мотор и насос. Так появилась последняя серийная конструкция установки для нагрева воды, получившая имя «ЮСМАР». Рисунок 3. Схема теплоустановки «ЮСМАР-М»: 1 — вихревой теплогенератор, 2 — электронасос, 3 — бойлер, 4 — циркуляционный насос, 5 — вентилятор, 6 — радиаторы, 7 — пульт управления, 8 — датчик температуры. В установке «ЮСМАР-М» вихревой теплогенератор в комплекте с погружным насосом помещены в общий сосуд-бойлер с водой (см. рисунок 3) для того, чтобы потери тепла со стенок теплогенератора, а также тепло, выделяющееся при работе электродвигателя насоса, тоже шли на нагрев воды, а не терялись. Автоматика периодически включает и отключает насос теплогенератора, поддерживая температуру воды в системе (или температуру воздуха в обогреваемом помещении) в заданных потребителем пределах. Снаружи сосуд-бойлер покрыт слоем теплоизоляции, которая одновременно служит звукоизоляцией и делает практически неслышимым шум теплогенератора даже непосредственно рядом с бойлером. Установки «ЮСМАР» предназначены для нагрева воды и подачи её в системы автономного водяного отопления жилых помещений, промышленных и административных зданий, а также в душевые, бани, на кухни, в прачечные, мойки, для обогрева сушилок сельхозпродуктов, трубопроводов вязких нефтепродуктов для предотвращения их замерзания на морозе и других промышленных и бытовых нужд. Рисунок 4. Фото тепловой установки «ЮСМАР-М» Установки «ЮСМАР-М» питаются от промышленной трёхфазной сети 380 В, полностью автоматизированы, поставляются заказчикам в комплекте со всем необходимым для их работы и монтируются поставщиком «под ключ». Все эти установки имеют одинаковый сосуд-бойлер (см. рисунок 4), в который погружают вихревые трубы и мотор-насосы разной мощности, выбирая наиболее подходящие конкретному заказчику. Габариты сосуда-бойлера: диаметр 650 мм, высота 2000 мм. На эти установки, рекомендуемые для использования как в промышленности, так и в быту (для обогрева жилых помещений путем подачи горячей воды в батареи водяного отопления), имеются технические условия ТУ У 24070270,001 -96 и сертификат соответствия РОСС RU. МХОЗ. С00039. Установки «ЮСМАР» используют на многих предприятиях и в частных домовладениях, они получили сотни похвальных отзывов от пользователей. В настоящее время Уже тысячи теплоустановок «ЮСМАР» успешно работают в странах СНГ и ряде других стран Европы и Азии. Их использование особенно выгодно там, куда ещё не дотянулись газопроводы и где люди вынуждены использовать для нагрева воды и обогрева помещений электроэнергию, которая с каждым годом становится всё дороже. Рисунок 5. Схема подключения тепловой установки «ЮСМАР-М» к системе водяного отопления: 1 -теплогенератор «ЮСМАР»; 2 — циркулярный насос; 3-пульт управления; 4 -терморегулятор. Теплоустановки «ЮСМАР» позволяют экономить треть той электроэнергии, которая необходима для нагрева воды и отопления помещений традиционными методами электронагрева. Отработаны две схемы подключения потребителей к теплоустановке «ЮСМАР-М»: непосредственно к бойлеру (см. рисунок 5) — когда расход горячей воды в системе потребителя не подвержен резким изменениям (например, для отопления здания), и через теплообменник (см. рисунок 6) — когда расход воды потребителем колеблется во времени. У теплоустановок «ЮСМАР» нет деталей, нагревающихся до температуры свыше 100°С, что делает эти установки особенно приемлемыми с точки зрения пожарной безопасности и техники безопасности. Рисунок 6. Схема подключения тепловой установки «ЮСМАР-М» к душевой: 1-теплогенератор «ЮСМАР»; 2 -циркулярный насос; 3- пульт управления; 4 -термодатчик, 5 — теплообменник. Ю.С. Потапов, Л.П. Фоминский, С.Ю. Потапов — » Энергия вращения»-01.01.2008 г. helpinginer.ru Публикуем главу книги Ю.С. Потапова, Л.П. Фоминского, С.Ю. Потапова - " Энергия вращения", посвященной загадкам энергии, на использовании которой построено действие ВТГ - вихревого теплогенератора. 15.1. История создания вихревого теплогенератораТеплогенератор Ю. С. Потапова очень похож на вихревую трубу Ж. Ранке, изобретенную этим французским инженером ещё в конце 20-х годов XX века. Работая над совершенствованием циклонов для очистки газов от пыли, тот заметил, что струя газа, выходящая из центра циклона, имеет более низкую температуру, чем исходный газ, подаваемый в циклон. Уже в конце 1931 г. Ранке подаёт заявку на изобретенное устройство, названное им "вихревой трубой". Но получить патент ему удаётся только в 1934 г., и то не на родине, а в Америке (Патент США № 1952281.)Французские же учёные тогда с недовернем отнеслись к этому изобретению и высмеяли доклад Ж. Ранке, сделанный в 1933 г. на заседании Французского физического общества. Ибо по мнению этих учёных, работа вихревой трубы, в которой происходило разделение подаваемого в неё воздуха на горячий и холодный потоки как фантастическим "демоном Максвелла", противоречила законам термодинамики. Тем не менее вихревая труба работала и позже нашла широкое применение во многих областях техники, в основном для получения холода.Более 20-ти лет открытие Ранке игнорировалось. И лишь в 1946 г. немецкий физик Р. Хилыи опубликовал работу об экспериментальных исследованиях вихревой трубы, в которой дал рекомендации для конструирования таких устройств. С тех пор их иногда называют трубами Ранке-Хилыша.Но ещё в 1937 г. советский ученый К. Страхович, не зная об опытах Ранке, в курсе лекций по прикладной газодинамике теоретически доказывал, что во вращающихся потоках газа должны возникать разности температур. Однако только после второй мировой войны началось широкое применение вихревого эффекта.Для нас наиболее интересны работы ленинградца В. Е. Финько [84], который обратил внимание на ряд парадоксов вихревой трубы, разрабатывая вихревой охладитель газов для получения сверхнизких температур. Он объяснил процесс нагрева газа в пристеночной области вихревой трубы "механизмом волнового расширения и сжатия газа" и обнаружил инфракрасное излучение газа из ее осевой области, имеющее полосовой спектр, что потом помогло нам разобраться и с работой вихревого теплогенератора Потапова.В вихревой трубе Ранке, схема которой приведена на рис. 15.1, цилиндрическая труба 7 присоединена одним концом к улитке 2, которая заканчивается сопловым вводом прямоугольного сечения, обеспечивающим подачу сжатого рабочего газа в трубу по касательной к окружности её внутренней поверхности. С другого торца улитка закрыта диафрагмой 3 с отверстием в центре, диаметр которого существенно меньше внутреннего диметра трубы 1. Через это отверстие из трубы 1выходит холодный поток газа, разделяющийся при его вихревом движении в трубе 1на холодную (центральную) и горячую (периферийную) части. Горячая часть потока, Рис. 15.1. Вихревая труба Ранке прилегающая к внутренней поверхности трубы 1, вращаясь, движется к дальнему концу трубы 1 и выходит из нее через кольцевой зазор между её краем и регулировочным конусом 4.Законченной и непротиворечивой теории вихревой трубы до сих пор не существует, несмотря на простоту этого устройства. "На пальцах" же объясняют, что при раскручивании газа в вихревой трубе он под действием центробежных сил сжимается у стенок трубы, в результате чего нагревается тут, как нагревается при сжатии в насосе. А в осевой зоне трубы, наоборот, газ испытывает разрежение, и тут он охлаждается, расширяясь. Выводя газ из пристеночной зоны через одно отверстие, а из осевой - через другое, и достигают разделения исходного потока газа на горячий и холодный потоки. Жидкости, в отличие от газов, практически не сжимаемы. Поэтому более полувека никому и в голову не приходило подать в вихревую трубу воду вместо газа или пара.Юрий Семёнович Потапов после окончания в 1970 г. Киевского автомобильно-дорожного института и аспирантуры при нём в 1987 г. возглавляет в г. Кишинёве негосударственную Научно-техническую и внедренческую фирму "ВИЗИР". В 1988 г. к фирме обращаются пожарные с просьбой разработать компактное устройство для охлаждения пожарных скафандров. Потапов в качестве такого устройства выбирает трубку Ранке. Её изготавливают из алюминия и пластмассы. Весит граммов двести всего. Пожарным это изделие, названное вихревым климатизатором, не только для охлаждения скафандров, но и для многих других целей, понравилось. Космонавтам тоже.А надо сказать, что в Кишинёве, как и во многих других южных городах, да и не только в южных, летом из водопровода поступает отнюдь не холодная вода, а нагретая жарким солнцем градусов так на 20 по Цельсию. А как хочется порой попить ледяной водички! И автор решился на, казалось бы, безнадёжный эксперимент - подал в вихревую трубу вместо газа воду из водопровода.К его удивлению, вода в вихревой трубе разделилась на два потока, имеющих разные температуры. Но не на горячий и холодный, а на горячий и тёплый. Ибо температура "холодного" потока оказалась чуть выше, чем температура исходной воды, подаваемой насосом в вихревую трубу. Тщательная же калориметрия показала, что тепловой энергии такое устройство вырабатывает больше, чем потребляет электрической двигатель насоса, подающего воду в вихревую трубу.Так родился теплогенератор Потапова. К счастью, у автора хватило мудрости при подаче заявки на изобретение весной 1993 г. умолчать, что КПД предлагаемого теплогенератора больше единицы. В результате был получен российский патент. Да и то экспертиза "мусолила" заявку почти три года. К тому времени фирма "ЮСМАР" уже производила теплогенератор сотнями штук в год. И почти сразу же он был запатентован в ряде других стран.Не подумайте, что патентные ведомства других стран более благосклонны к проектам "вечных двигателей". Просто к тому времени появились сообщения, что в США и других странах тоже ведутся работы по получению энергии из воды, приводимой во вращение, в которых тоже достигнут КПД выше 100%. В том же 1993 г. американский изобретатель Джеймс Григгс запатентовал "гидросонную помпу", похожую на сепаратор, которая, раскручивая воду в ячеистом роторе, нагревала её с КПД в 117%. Григгс тоже не мог понять, откуда и как появляется "лишнее" тепло в его устройстве. Несмотря на это, оба изобретателя поставили свои теплонагреватели на серийное производство.Технически грамотный человек, прочтя предыдущий абзац, возмутится тем, что мы ведём речь о КПД, большем единицы. Действительно, выражение КПД тут, конечно же, неприемлемо. Оно только запутывает и раздражает тех читателей, которые знают, что КПД не может быть больше единицы. Иначе это противоречило бы закону сохранения энергии. Правильнее говорить об эффективности теплогенератора - отношении величины вырабатываемой им тепловой энергии к величине потребленной им для этого извне электрической или механической энергии. Но поначалу исследователи не могли понять, откуда и как в этих устройствах появляется избыточное тепло. Предполагали даже, что туг нарушается закон сохранения энергии. Вот и говорили о КПД, большем единицы. Мы же здесь перешли на их терминологию только затем, чтобы показать недопустимость такой терминологии. И советуем всем, кто в своих исследованиях выявит КПД более единицы, внимательнее поискать неучтённые источники энергии.Вихревой теплогенератор, схема которого приведена на рис. 15.2, присоединяют инжекционным патрубком 7 к фланцу центробежного насоса (на рисунке не показан), подающего воду под давлением 4-6 атм. Попадая в улитку 2, поток воды сам закручивается в вихревом движении и поступает в вихревую трубу 3, длина которой раз в 10 больше ее диаметра. Закрученный вихревой поток в трубе 3 перемещается по винтовой спирали у стенок трубы к ее противоположному (горячему) концу, заканчивающемуся донышком 4с отверстием в его центре для выхода горячего потока. Перед донышком 4 закреплено тормозное устройство 5 - спрямитель потока, выполненный в виде нескольких плоских пластин, радиально приваренных к центральной втулке, соосной с трубой 3. В виде сверху он напоминает оперенные авиабомбы или мины.Когда вихревой поток в трубе 3 движется к этому спрямителю 5, в осевой зоне трубы 3 рождается противоток. В нём вода, тоже вращаясь, движется к штуцеру 6, врезанному в плоскую стенку улитки 2 соосно с трубой 3 и предназначенному для выпуска "холодного" потока. В штуцере 6 изобретатель установил ещё один спрямитель потока 7, аналогичный тормозному устройству 5 Он служит для частичного превращения энергии вращения "холодного" потока в тепло. А выходящую из него тёплую воду направил по байпасу 8 в патрубок 9 горячего выхода, где она смешивается с горячим потоком, выходящим из вихревой трубы через спрямитель 5. Из патрубка 9 нагретая вода поступает либо непосредственно к потребителю, либо в теплообменник, передающий тепло в контур потребителя. В последнем случае отработанная вода первичного контура (уже с меньшей температурой) возвращается в насос, который вновь подаёт её в вихревую трубу через патрубок 7.В таблице 15.1 приведены рабочие параметры нескольких модификаций вихревых труб теплогенераторов описанной конструкции. Рис. 15.2. Схема системы отопленияи внешний вид вихревоготеплогенератора. Таблица 15.1. Вихревые трубы теплогенераторов "ЮСМАР" Но чтобы поставить это изделие на производство, изобретателю пришлось проявить чудеса дипломатии. Ведь в наш "просвещённый" век любое новое изделие обречено на невосприятие обществом, если работа этого изделия не освещена теорией, притом желательно старой, общепризнанной теорией! Не хотели не только ставить "вечный двигатель" на производство, но разговаривать об этом.На помощь пришли специалисты из знаменитой подмосковной РКК "Энергия" им. С. П. Королева. После тщательных и всесторонних испытаний и проверок нескольких экземпляров теплогенератора "ЮСМАР" они пришли к заключению, что ошибок нет, тепла получается действительно больше, чем вкладывается механической энергии от двигателя насоса, подающего воду в теплогенератор и являющегося единственным потребителем энергии извне в этом устройстве. Правда, в выданном Протоколе испытаний и Заключении от 01.12.94, подписанном заместителем Генерального конструктора профессором В. П. Никитским (см. Приложение), они постеснялись прямо написать, что КПД тут больше единицы. (За такое недоброжелатели могли обвинить в незнании закона сохранения энергии!) Зато заканчивается то заключение словами: "Нам неизвестны виды продукции с более высокими потребительскими свойствами и перспективой применения".Но непонятно было, откуда появляется "лишнее" тепло. Были предположения и о скрытой огромной внутренней энергии колебаний "элементарных осцилляторов" воды, высвобождающейся в вихревой трубе, и даже о высвобождении в её неравновесных условиях гипотетической энергии физического вакуума. Но это только предположения, не подкреплённые конкретными расчетами, подтверждающими экспериментально полученные цифры. Было ясно только одно: обнаружен новый источник энергии и похоже, что это фактически даровая энергия. 15.2. Тепловые установки "ЮСМАР" В первых модификациях тепловых установок Ю. С. Потапов подсоединял свой вихревой теплонагреватель, изображённый на рис. 15.2, к выпускному фланцу обыкновенного рамного центробежного насоса для перекачивания воды. При этом вся конструкция (см. рис. 15.3) находилась в окружении воздуха и была легко доступна для обслуживания.Но КПД насоса, как и КПД электродвигателя, меньше ста процентов. Произведение этих КПД составляет 60-70%. Остальное - потери, идущие в основном на нагрев окружающего воздуха.А ведь изобретатель стремился греть воду, а не воздух. Поэтому он решился поместить насос и его электромотор в воду, подлежащую нагреву теплогенератором. Для этого использовал погружной (скважный) насос. Теперь тепло от нагрева мотора и насоса отдавалось уже не в воздух, а той воде, которую требовалось нагреть. Так появилось второе поколение вихревых теплоустановок.В таком исполнении они некоторое время выпускались промышленностью, в том числе в г. Краматорске, по лицензии, купленной у Потапова.В те годы изобретатель некоторое время называл свои установки "тепловыми насосами". Но тепловой насос- это устройство, которое только "перекачивает" тепло от источника к потребителю. Например, из реки в здание, которое требуется обогреть. Ведь в воде реки даже зимой очень много тепла. Только оно низкотемпературное. Тепловые колебания молекулы воды зимой там совершают при температуре всего 4-5°С. Тепловой насос не только перекачивает это низкотемпературноетепло из реки в здание, но и превращает его в высокотемпературное, обогревая здание теплоносителем, имеющим температуру 40-60°С. Без внешнего источника низкотемпературного тепла тепловой насос работать не сможет. Рис. 15.3. Фото одного из первых вихревых теплогенераторов в сборке с электронасосом. Но теплогенератор Потапова не добывает тепло из реки или из окружающего воздуха, а вырабатывает его сам, превращая в тепло часть своей внутренней энергии, а точнее часть внутренней энергии своей рабочей жидкости - воды. Поэтому, в отличие от теплового насоса, теплогенератор Потапова сможет работать даже на космической станции, где из внешней среды - космического вакуума - тепла уже не позаимствуешь. И у космонавтов были намерения поставить теплогенератор Потапова на космическую станцию "Мир". Ведь её обогревали электричеством. А оно на космической орбите всегда в дефиците. Теплогенератор Потапова помог бы сэкономить много электроэнергии.Но вернёмся к серийным тепловым установкам второго поколения. В них вихревая труба по-прежнему находилась в воздухе сбоку от термоизолированного сосуда, в который был погружён скважный мотор-насос. От горячей поверхности вихревой трубы нагревался окружающий воздух, унося часть тепла, предназначавшегося для нагрева воды. Приходилось трубу обматывать стекловатой для уменьшения этих потерь. Наконец изобретатель спросил себя: зачем бороться с этими потерями? Давай-ка и трубу погрузим в тот сосуд, в котором уже находятся мотор и насос. Так появилась последняя серийная конструкция установки для нагрева воды, получившая имя "ЮСМАР".Вы, конечно, спросите: - А зачем было так долго мучиться? Неужели нельзя было сразу погрузить всё в воду? Ведь это так просто!Наивный читатель! Вы, наверно, не читали Б. Пастернака, который писал: "Простота приятна людям,Но сложное доступней им". Рис, 15.4. Схема теплоустановки "ЮСМАР-М":1 - вихревой теплогенератор, 2 - электронасос, 3 - бойлер, 4 - циркуляционный насос, 5 - вентилятор, 6 - радиаторы, 7 - пульт управления, 8 - датчик температуры. Ну а если не верите, попробуйте сами сконструировать какую-нибудь новую конструкцию. Ох, и нагородите для начала сложностей! Нет, простота конструкции, её законченность появляется обычно лишь в конце длинного пути, является результатом долгой конструкторской работы и продирания через дебри сложностей.В этой связи вспоминается читанная в далёком детстве толстая-претолстая книга со странным коротким названием "Магнетрон". В ней рассказывается, как в годы войны создавалась главная радиолампа для первых радиолокаторов, так нужных фронту. Конечный результат представлял собой небольшой медный диск с семью просверленными в нём отверстиями - одно посредине и 6 вокруг него с частичным перекрытием его краёв. Вот и всё. А "дозревали" до этой конструкции, без которой радиолокатор никак не получался, аж 6 лет. Сколько жизней могла бы спасти эта простая деталюшка, появись она хоть года на два раньше!Так сколько на самом деле стоит конструкция теплогенератора, способного спасти не только наш народ, но и всё человечество?Итак, в установке "ЮСМАР-М" вихревой теплогенератор в комплекте с погружным насосом помещены в общий сосуд-бойлер с водой (см. рис. 15.4) для того, чтобы потери тепла со стенок теплогенератора, а также тепло, выделяющееся при работе электродвигателя насоса, тоже шли на нагрев воды, а не терялись. Автоматика периодически включает и отключает насос теплогенератора, поддерживая температуру воды в системе (или температуру воздуха в обогреваемом помещении) в заданных потребителем пределах. Снаружи сосуд-бойлер покрыт слоем теплоизоляции, которая одновременно служит звукоизоляцией и делает практически неслышимым шум теплогенератора даже непосредственно рядом с бойлером.Установки "ЮСМАР" предназначены для нагрева воды и подачи её в системы автономного водяного отопления жилых помещений, промышленных и административных зданий, а также в душевые, бани, на кухни, в прачечные, мойки, для обогрева сушилок сельхозпродуктов, трубопроводов вязких нефтепродуктов для предотвращения их замерзания на морозе и других промышленных и бытовых нужд. Рис. 15.5. Фото тепловой установки "ЮСМАР-М" Установки "ЮСМАР-М" питаются от промышленной трёхфазной сети 380 В, полностью автоматизированы, поставляются заказчикам в комплекте со всем необходимым для их работы и монтируются поставщиком "под ключ". Выпускаются пять типоразмеров этих установок, имеющих мощности, указанные в табл.15.1.Все эти установки имеют одинаковый сосуд-бойлер (см. рис. 15.5), в который погружают вихревые трубы и мотор-насосы разной мощности, выбирая наиболее подходящие конкретному заказчику. Габариты сосуда-бойлера: диаметр 650 мм, высота 2000 мм.На эти установки, рекомендуемые для использования как в промышленности, так и в быту (для обогрева жилых помещений путем подачи горячей воды в батареи водяного отопления), имеются технические условия ТУ У 24070270,001 -96 и сертификат соответствия РОСС RU. МХОЗ. С00039.Установки "ЮСМАР" используют на многих предприятиях и в частных домовладениях, они получили сотни похвальных отзывов от пользователей. В настоящее время Уже тысячи теплоустановок "ЮСМАР" успешно работают в странах СНГ и ряде других стран Европы и Азии.Их использование особенно выгодно там, куда ещё не дотянулись газопроводы и где люди вынуждены использовать для нагрева воды и обогрева помещений электроэнергию, которая с каждым годом становится всё дороже. Рис. 15.6. Схема подключения тепловой установки "ЮСМАР-М" к системе водяного отопления:1 -теплогенератор "ЮСМАР"; 2 - циркулярный насос; 3-пульт управления;4 -терморегулятор. Теплоустановки "ЮСМАР" позволяют экономить треть той электроэнергии, которая необходима для нагрева воды и отопления помещений традиционными методами электронагрева.Отработаны две схемы подключения потребителей к теплоустановке "ЮСМАР-М": непосредственно к бойлеру (см. рис.15.6) - когда расход горячей воды в системе потребителя не подвержен резким изменениям (например, для отопления здания), и через теплообменник (см. рис. 15.7) - когда расход воды потребителем колеблется во времени.Но и там, где имеется дешёвый природный газ, теплоустановки "ЮСМАР" порой оказываются тоже незаменимыми. Так, газодобывающая фирма из г. Нижневартовска - центра российских газодобытчиков - заказала партию теплоустановок "ЮСМАР" для автономного обогрева ими особо загазованных производственных помещений, где использование открытого огня недопустимо. А у теплоустановок "ЮСМАР" нет не только огня, но и деталей, нагревающихся до температуры свыше 100°С, что делает эти установки особенно приемлемыми с точки зрения пожарной безопасности и техники безопасности.Недаром теплоустановки "ЮСМАР" были награждены Золотыми медалями на Международных выставках в Москве и Будапеште в 1998 г., а их разработчики -Международной премией "Факел Бирмингема" с памятной именной фотографией Рис. 15.7. Схема подключения тепловой установки "ЮСМАР-М" к душевой:1-теплогенератор "ЮСМАР"; 2 -циркулярный насос; 3- пульт управления; 4 -термодатчик, 5 -теплообменник. Президента Соединенных Штатов Америки (см. Приложение) и высшей межакадемической наградой "Звезда Вернадского" 1-й степени.А ведь теплогенераторы установок "ЮСМАР" - только первая промышленная модификация вихревых теплогенераторов, и думаем, что ещё не самая совершенная!Всё это указывает на то, что у вихревых теплогенераторов большое будущее.Но современное общество может взять на вооружение новое изделие лишь тогда, когда его работа объяснена теорией, желательно доброй старой теорией, хорошо знакомой всем. А теоретического объяснения работы теплогенератора Потапова долго не было. Были лишь догадки и спекулятивные домыслы, которые в конечном счёте лишь запутывали и тех, кто разрабатывал теплогенераторы, и тех, кто их эксплуатировал. Это сдерживало распространение теплогенераторов.Работа над настоящей теорией вихревого теплогенератора началась лишь после выхода в свет нашей книги [9], в которой изложены начала теории движения, приходящей на смену теории относительности А. Эйнштейна. Первый этап этой работыончился совместной с Ю. С. Потаповым монографией [263]. Но эта толстая монография предназначалась в основном учёным, а не инженерам, которые будут стань теплогенераторы на производство и эксплуатировать их и хотели бы только понять, как он работает. Оригинал - http://www.universalinternetlibrary.ru/book/potapov/15.shtml Разместил , опубликовано 22.04.04 15:25 mirograd.kroupnov.ruВихревой теплогенератор – источник тепла в доме. Вихревые теплогенераторы

Вихревой теплогенератор. Правда и вымысел

расскажу...Были некоторые примеры значительной экономии денежных средств на отопление в переходные периоды нашей экономики, когда деньги предприятий начинали считать. Сразу скажу, что с связано это с гримасами экономики, а совсем не с теплотехникой.

расскажу...Были некоторые примеры значительной экономии денежных средств на отопление в переходные периоды нашей экономики, когда деньги предприятий начинали считать. Сразу скажу, что с связано это с гримасами экономики, а совсем не с теплотехникой.Вихревой теплогенератор: современный источник тепла

История возникновения

Принцип действия

Принцип действия кавитационного преобразователя

Устройство и функционирование

Сфера использования

Интеграция в отопительную систему

Преимущества использования кавитационных генераторов

Выводы

Вихревой теплогенератор. Правда и вымысел

расскажу...Были некоторые примеры значительной экономии денежных средств на отопление в переходные периоды нашей экономики, когда деньги предприятий начинали считать. Сразу скажу, что с связано это с гримасами экономики, а совсем не с теплотехникой.

расскажу...Были некоторые примеры значительной экономии денежных средств на отопление в переходные периоды нашей экономики, когда деньги предприятий начинали считать. Сразу скажу, что с связано это с гримасами экономики, а совсем не с теплотехникой.ENERGOINFORM.ORG - Опыт профессионалов - Вихревые теплогенераторы

Вихревые теплогенераторы

Вихревые теплогенераторы "ЮСМАР"

Вихревые проточные термогенераторы "НТК"

Вихревые теплогенераторы "ВТГ-5"

Рис.1 Вихревые теплогенераторы "ВТГ-5"

Вихревые теплогенераторы "МУСТ"

Рис. 2

Рис. 3

Вихревые теплогенераторы "МУСТ"

Вихревые термогенераторы "ТМГ"

Рис.4 Термогенератор ТМГ

накопительного типа

Рис.5 Термогенератор ТМГ (промышленный)

Объем обогреваемых помещений составляет до 1650 м3.

Вихревые генераторы тепла "ГТ"

Вихревые тепловые генераторы "ТГВ"

Рис. 6

Вихревой теплогенератор "ВИТА-15"

Кавитационный генератор Николая Петракова

Теплогенератор "VIP"

s.r.o. Установка VIP, с погруженным насосом и

тепловым генератором.

Испытательный стенд. 1998 год, эффективность 126 %.

Рис. 8

Рис. 9

Установка VIP-1-7,5 (без Рис.9 Схема подключения теплогенератора VIP теплоизолирующего

корпуса) для воздушно-вентиляционного отопления.

Эффективность преобразования электрической энергии в тепловую — до 300%

Принцип действия вихревых теплогенераторов

Водородная энергетика и двигатели внутреннего сгорания на основе воды и водорода.

Часть 4

Вихревые теплогенераторы(ВТГ): Ю. С. Потапова и Установка ЮСМАР-М

История создания

Конструкция теплогенератора

Установка ЮСМАР-М

Используемая литература:

Поделитесь материалом с друзьями в социальных сетях

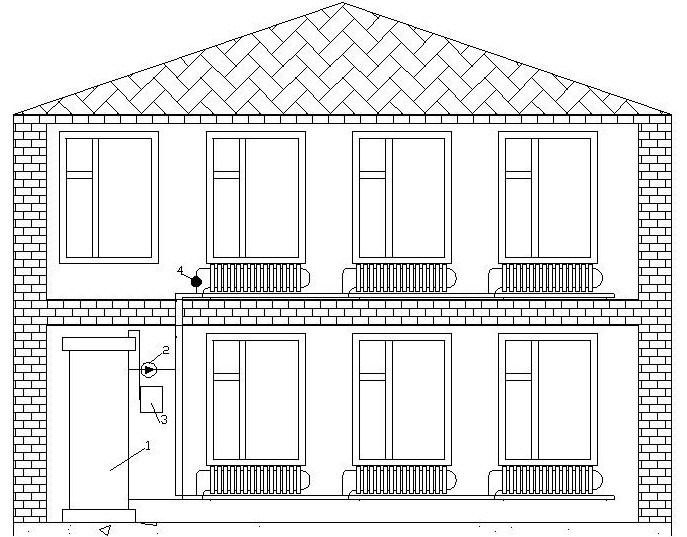

Проект "Двухэтажная Россия": Вихревой теплогенератор

К разделу Теплоснабжение Вихревой теплогенератор - история создания

ТИПОРАЗМЕР -1М -2М -3М -4М -5М Габариты (диаметр/длина)мм 54/600 76/800 105/1000 146/1200 180/1500 Масса, кг 7,5 10 15 28 50 Рабочее давлениею, атм 5 5 6 6 6 Расход воды метры кубические/час 12 25 50 100 150 Мощность насоса,кВт 267 5,5 11 45 65 Вырабатывает тепла,ккал/час 3600 6600 13000 5500 95000 Обсуждение:

Высказаться: