Строительные работы в Севастополе

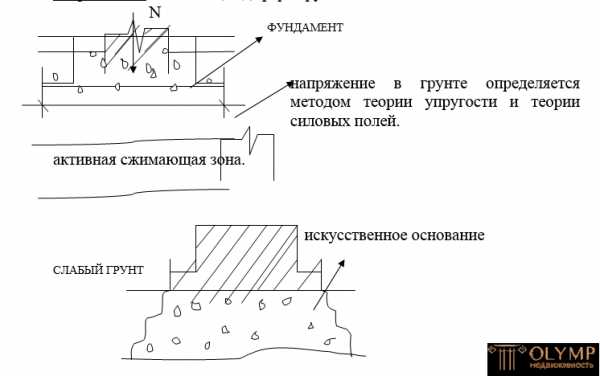

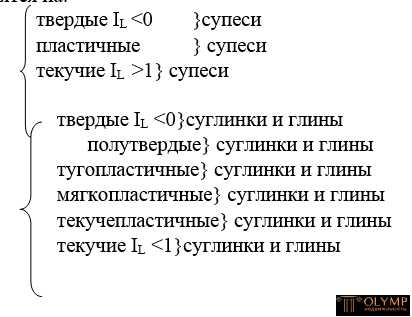

dwg.ru Всякое здание или сооружение отпирается на грунт или скальную породу. Грунтами называются рыхлые горные породы прочность связи между минеральными частицами, которых во много раз больше прочности самих частиц. Скальными называются плотные горные породы, состоящие из частиц, крепко связанных между собой и залегающего в виде сплошного массива или трещиноватого слоя. Массив грунта, расположенный под зданием, воспринимающий от него давление и, следовательно, находящийся в напряженном состоянии, называется основанием. Верхняя плоскость фундамента, на которую опирается надземные конструкции, называются обрезом фундамента. Нижняя поверхность фундамента, непосредственно отпирающаяся на грунт, называется подошвой фундамента.Расстояние от поверхности земли до подошвы фундамента называются глубиной заложения фундамента. Если грунт после снятия его верхних слоев до глубины заложения фундамента имеет в своем естественном состоянии достаточную несущую способность для восприятия давления от возводимого на нем здания, то такой грунт называется естественным основанием. Если же грунт на глубине заложения фундаментов слабый, то его искусственно укрепляют, и фундамент закладывают на искусственно укрепленном грунте. В этом случае основание называется искусственным. Возможны такие решения фундаментов здания: 1) Фундаменты мелкого заложения на естественном основании при значительной несущей способности грунтов. Для зданий каркасного типа под каждую колонну проектируются отдельные фундаменты; под несущие стены здания, рекомендуются сборные ленточные фундаменты; 2) Фундаменты мелкого заложения на естественном основании при малой несущей способности грунтов. В этом случае рекомендуется опирание на сплошную железо бетонную плиту. Сплошные фундаменты могут применяться и в грунтах с высокой несущей способностью при значительной нагрузке, передаваемой сооружением на основании, например для силовых, водонапорных башен высотных зданий и прочее. 3)Свайные фундаменты. Применяются, если несущая способность мощных пластов, слабых грунтов не позволяют опирать на них фундаменты непосредственно. Свайные фундаменты дают возможность передавать давление от сооружения на значительную глубину, где залегают грунты с высокой несущей способностью. В гражданских зданиях свайные фундаменты выполняются и при наличии в основании грунтов с достаточной несущей способностью. Это позволяет уменьшить стоимость всего нулевого чикла за счет значительного сокращения объема земляных работ и уменьшения кладки. Свайные фундаменты целесообразны для без подвальных зданий при глубине заложения ленточных фундаментов не менее 1,5м. В крупнопанельных зданиях свайные фундаменты обеспечивают минимальные осадки. 4) Фундаменты глубокого заложения: опускные колодцы, оболочки и др. Находят применение, когда прочные грунты залегают на значительной глубине и особенно при высоком уровне грунтовых вод. 5) Фундаменты на искусственном основании. Применяются в тех случаях, когда в основании под сооружением залегают слабые грунты, которые не могут быть использованы в качестве естественного основания. Если мощность слабого грунта невелика, можно уплотнить его тяжелыми трамбовками или укатать катками, если мощность большая, целесообразны песчаные сваи, или глубинное уплотнение грунтовыми сваями. При просадочных грунтах рекомендуются также упрочнение просадочной толщи термическим способом или силикатизацией. Нагрузка, передаваемая фундаментом, вызывают в основании напряженноесостояние, и деформирует его. Как видно из рисунка, глубина и ширина напряженной зоны значительно превосходят ширину подошвы фундамента. По мере углубления ниже подошвы фундамента область распространения напряжений расширяется до определенных пределов, а их абсолютная величина уменьшается. Деформации основания, происходящие главным образом вследствие уплотнения грунтов, вызывают осадку здания. Осадка бывает равномерная, когда все элементы здания опускаются одинаково по всей его площади, и в конструкциях здания не возникает напряжения; а так же неравномерная, когда отдельные элементы здания опускаются на различную относительно друг друга глубину. В этом случае в конструкциях здания, могут возникнуть дополнительные напряжения. В зависимости от величины неравномерных осадок напряжения могут быть безопасно восприняты зданием, или же могут вызвать трещины разрывы и даже разрушение здания. То есть огромное влияние на сохранность здания и предохранения его от появления недопустимых для нормальной эксплуатации конструкций, трещин оказывает не столько величина осадки основания, сколько степень ее неравномерности. В основном осадка зависит от напластования грунтов под подошвой фундамента. Чтобы установить наименование грунтов основания, и определить их несущую способность, вычисляют для них необходимые характеристики. 1) ρ - плотность (кг/м3) 2) γ - удельный вес (кг/см3) 3) е - коэффициент пористости 4) Гранулометрический состав для крупнообломочных и песчаных грунтов. 5) IL показатель текучести 6) - угол внутреннего трения 7) Е (мПа) - модуль деформации 9) Sr - степень влажности грунта В зависимости от показателя текучести глинистые грунты делятся на супеси, суглинки, глины. В зависимости от распределения частиц по крупности грунты делятся на крупнообломочные – валунные, галечниковые, гравийные; ( где вес частиц крупнее 2 мм составляет больше 50%) и песчаные ( песок гравелистый, песок крупный, песок средней крупности, песок мелкий, песок пылеватый). По степени влажности Sr крупнообломочные грунты и песчаные делятся на: маловлажные влажные насыщенные водой. В зависимости от коэффициента пористости «е» пески делятся на плотные, средней плотности и рыхлые. Глинистые грунты по показателям текучести IL делятся на: К илам относятся глинистые грунты в начальной стадии своего формирования, образовавшиеся как осадок в воде при наличии микробиологических процессов и имеющие влажность на границе раскатывания и коэффициент пористости «е», превышающий значения. ил супесчаный е ≥ 0.9 ил суглинистый е ≥ 1 ил глинистый е ≥ 1.5. Среди глинистых грунтов илы выделяют в особую группу, т. к. в строительном отношении они являются грунтами неблагоприятными. В приложении 1,2 к СНиП данные нормативные значения характеристик грунтов. Расчетные значения определяются по формуле /kг где АH – нормативное значение данной характеристики грунта. kг – коэффициент безопасности по грунту, вычисленный по указаниям приложения 1; допускается принимать kг = 1 ( для наших расчетов). olymp.in

Проектирование сооружений любого назначения связано с решением одной из наиболее сложных задач — оценкой несущей способности основания и выбором оптимальных конструкций и методов возведения фундаментов. Сложность задачи предопределяется многообразием свойств грунтов и условий их залегания. Для успешного решения этой задачи необходимо иметь прежде всего возможно более подробные материалы о геологических и гидрогеологических условиях площадки проектируемого сооружения и свойствах грунтов основания с учетом их природного состояния и возможных последующих изменений под воздействием нагрузок от эксплуатируемого сооружения. Основание должно иметь прочность, исключающую возможность выпирания грунта из-под фундамента; характеризоваться сжимаемостью грунтов, предотвращающей появление недопустимых равномерных и неравномерных осадок сооружения; быть устойчивым против вымывания или выщелачивания грунта из-под фундамента при воздействии потоков подземных или поверхностных вод; обладать необходимой устойчивостью против сдвига, а фундамент должен обеспечить передачу расчетных нагрузок от сооружения на основание с достаточными запасами прочности; иметь глубину заложения, при которой исключалось бы неблагоприятное воздействие пучения грунта при замерзании на прочность основания; выполняться из материала, устойчивого против разрушающих воздействий периодического увлажнения с промораживанием и агрессивного действия подземных вод. Несоблюдение в практике проектирования и возведения зданий и сооружений перечисленных требований, а также ошибки в расчетах и низкое качество выполнения работ в ряде случаев приводили к авариям в результате выдавливания грунта из-под фундамента, сдвига большого массива грунта совместно с устоем и т. п.

Так, неправильная оценка физико-механических свойств грунта явилась причиной большой осадки фундамента устоя одного из мостов. За 2,5 года подошва фундамента, постоянно выдавливая слабые илистые грунты, осела в среднем на 5,4 м ниже проектной отметки заложения и остановилась в слое мелких песков, имея перекос 1,5 м (рис. В.4). По мере осадки и смещения фундамента в сторону русла устой наращивали, и в результате этого к моменту полного прекращения деформации основания устой имел искривленную форму. После достройки устоя мост был сдан в эксплуатацию. Сдвиг левобережного устоя большого автодорожного моста произошел в процессе возведения насыпи, когда последняя была еще не досыпана на 2 м до проектной отметки (рис. В.5). Устой построен на фундаменте из 32 вертикальных свай сечением 30x30 см, заглубленных в плотные средней крупности пески. Под подошвой плиты фундамента по материалам первоначального инженерно-геологического обследования предполагался слой тугопластичных глин толщиной 2,7 м, подстилаемый пластом тугопластичных суглинков мощностью 2,8 м, а под ним — плотные средней крупности пески. Высота насыпи в месте примыкания к устою 10 м. В результате глубокого сдвига грунта устой на уровне подошвы плиты фундамента сместился в пролет на 74 см и в низовую сторону на 35 см. При этом сломались все сваи, образовались выколы бетона и трещины в ростверке. Массив оползшего грунта сместился на 0,7—I м. Контрольное бурение, проведенное с целью выявления причин аварии, показало, что под слоем глин залегает текучепластичный ил. Проверкой устойчивости сдвинувшегося массива (вследствие глубокого сдвига по круглоцилиндрической поверхности) было установлено, что значение момента сдвигающих сил примерно равно моменту удерживающих сил, т. е. не был обеспечен необходимый запас устойчивости. На основе анализа причин сдвига и результатов выполненных расчетов, а также проведенного дополнительного обследования района оползневого массива и мест сооружения новых опор было решено перед разрушившимся устоем возвести дополнительную опору и опереть на нее пролетные строения длиной 16,76 м со стороны реки и 22,16 м со стороны насыпи; новый устой расположить на необходимом расстоянии от разрушившегося, а два передних ряда свай его фундамента забить с наклоном 5:1 в сторону реки. Рассмотренные характерные примеры аварий мостов показывают, что основными причинами их возникновения являются, как правило, недостаточное изучение геологических и гидрогеологических условий строительства, а также ошибочная оценка прочности и устойчивости оснований. Рис. В. 4. Деформированный устой моста

1 — слой растительного грунта: 2 — ил; 3 — мелкие водонасыщенные пески

Рис. В. 5. Глубокий сдвиг устоя моста

1 — сваи; 2 и 2' — положения устоя соответственно до отсыпки насыпи и после его смешения; 3— проектное очертание насыпи; 4 и 4' — фактический контур насыпи до начала смещения и после него; 5 — поверхность скольжения; 6 — трещины сдвига; 7 — супеси; 8 — глины тугопластичные; 9 — текучепластичный ил; 10 — пески плотные www.stroitelstvo-new.ru§ 3. Требования, предъявляемые к основаниям и фундаментам. Основание и фундамент

Основания и фундаменты

Добавлено: 23 Дек 2017, eilukha Данная книга представляет собой перевод учебника «Основания и фундаменты». В книге освещаются методы классификации грунтов и скальных пород, а также основные вопросы проектирования и расчета оснований и фундаментов. Книга предназначена для ознакомления инженеров-строителей и проектировщиков с состоянием фундаментостроения. Оглавление

Предисловие редактора 4 Предисловие 10 Часть I. Свойства материалов оснований 12 Глава 1. Грунты и скальные породы 12 § 1.1. Основные характеристики скалы и грунта 12 § 1.2. Описание и полевое определение скальных пород 14 § 1.3. Описание и полевое определение грунтов 20 § 1.4. Индексационные свойства грунтов 24 § 1.5. Свойства грунтовых частиц 25 § 1.6. Соотношение между весом и объемом грунтового агрегата 29 § 1.7. Структура и консистенция грунтового агрегата 37 § 1.8. Системы классификации грунтов 45 § 1.9. Порядок работы при классификации и описании материалов основания 57 Глава 2. Физические свойства грунтов и скальных пород 61 § 2.1. Водопроницаемость грунта 61 § 2.2. Водопроницаемость скальных пород 68 § 2.3. Межчастичное и поровое давление 69 § 2.4. Влажность грунта, дренаж и явления при замерзании 73 § 2.5. Деформативные характеристики грунтов 78 § 2.6. Деформативные характеристики песчаных грунтов 80 § 2.7. Деформативные характеристики глинистых грунтов 81 § 2.8. Методы исследования прочности грунта и скалы 94 § 2.9. Сопротивление песка сдвигу 95 § 2.10. Сопротивление сдвигу ила и илистого песка 98 § 2.11. Сопротивление сдвигу глины 99 § 2.12. Сопротивление сдвигу и прочность скалы при сжатии 101 Глава 3. Техника исследования грунтовой толщи 102 § 3.1. Методы разведки грунтов 102 § 3.2. Разведочное бурение 103 § 3.3. Отбор образцов 107 § 3.4. Прямые методы измерения консистенции и относительной плотности 112 § 3.5. Прочие методы исследования грунта 115 § 3.6. Запись результатов полевых исследований 118 Глава 4. Характер природных отложений 119 § 4.1. Происхождение природных отложений 119 § 4.2. Грунтовые отложения, образовавшиеся в период оледенения 121 § 4.3. Речные отложения 127 § 4.4. Эоловые отложения 131 § 4.5. Береговые отложения 132 § 4.6. Материковые скальные породы и элювиальные грунты 134 Глава 5. Объем исследований грунтов 138 § 5.1. Составление программы исследований 139 Часть II. Типы фундаментов и методы их сооружения 143 Глава 6. Разработка котлована и крепление его откосов 143 § 6.1. Введение 143 § 6.2. Котлованы без крепления 144 § 6.3. Крепление откосов неглубоких котлованов 145 § 6.4. Крепление откосов глубоких котлованов 146 § 6.5. Подвижки грунта, связанные с рытьем котлованов 148 Глава 7. Дренаж и стабилизация грунта 149 § 7.1. Введение 149 § 7.2. Дренажные канавы и зумпфы 150 § 7.3. Иглофильтры 151 § 7.4. Глубинные насосы 153 § 7.5. Уплотнение грунту с помощью песчаных свай 153 § 7.6. Различные способы осушения и укрепления грунтов 154 Глава 8. Раздельные и сплошные фундаменты 156 § 8.1. Типы фундамента 156 § 8.2. История развития фундаментостроения 156 § 8.3. Общие положения 158 § 8.4. Допускаемое давление на грунт 159 § 8.5. Обычный метод определения размеров фундамента для обеспечения одинаковой осадки 160 § 8.6. Определение размеров фундамента 161 § 8.7. Групповые фундаменты 163 § 8.8. Сплошной фундамент 164 § 8.9. Полы, опирающиеся на грунт 165 § 8.10. Дренаж и гидроизоляция 165 Глава 9. Свайные фундаменты 168 § 9.1. Типы свай 169 § 9.2. Забивка свай 173 § 9.3. Работа свай на вертикальную нагрузку 176 § 9.4. Свайные ростверки 178 Глава 10. Опоры 181 § 10.1. Определения 181 § 10.2. Способы сооружения опор 181 Глава 11. Мостовые опоры, подпорные стенки и устои 189 § 11.1. Мостовые опоры 190 § 11.2. Подпорные стенки 190 § 11.3. Устои 193 Глава 12. Усиление и подводка фундаментов 194 § 12.1. Временные усиления 194 § 12.2. Подводка фундаментов 196 Часть III. Проектирование и расчет оснований и выбор типа фундамента 198 Глава 13. Факторы, определяющие выбор типа фундамента 198 § 13.1. Основные стадии проектирования 198 § 13.2. Несущая способность и осадка 200 Глава 14. Фундаменты на песке 202 § 14.1. Основные характеристики песчаных отложений 203 § 14.2. Фундаменты на песке 203 § 14.2,а. Примеры расчета фундаментов на песчаном грунте 211 § 14.3. Сплошные фундаменты на песчаном грунте 216 § 14.3,а. Расчет сплошного фундамента на песке 217 § 14.4. Свайные фундаменты в песчаных грунтах 219 § 14.5. Опоры на песчаном основании 224 § 14.6. Земляные работы в песчаных грунтах 225 § 14.7. Влияние вибрации 227 Глава 15. Фундаменты на глинистых грунтах 228 § 15.1. Основные характеристики глинистых грунтов 228 § 15.2. Раздельные фундаменты на глине 229 § 15.2,а. Пример расчета раздельных фундаментов на глине 233 § 15.3. Сплошные фундаменты на глине 236 § 15.4. Свайные фундаменты на глинах 236 § 15.4,а. Пример расчета свайных фундаментов на глине 242 § 15.5. Опоры в глинистом грунте 243 § 15.6. Осадка фундаментов на глинах 244 § 15.6,а. Пример расчета осадки сплошного фундамента на глине 253 § 15.6,б. Пример расчета осадки свайного фундамента на глине 255 § 15.7. Горизонтальные силы и деформации, возникающие под действием вертикальных нагрузок на глину 257 Глава 16. Основания на илистых и лессовых грунтах 260 § 16.1. Основные характеристики илов и лессов 261 § 16.2. Раздельные и сплошные фундаменты на илистом грунте 262 § 16.3. Сваи в илистом грунте 263 § 16.4. Опоры в илистом грунте 263 § 16.5. Раздельные и сплошные фундаменты на лессах 264 § 16.6. Сваи и опоры в лессах 265 Глава 17. Фундаменты на неоднородном грунте 266 § 17.1. Введение 267 § 17.2. Мягкие или рыхлые пласты на плотном грунте 268 § 17.3. Плотный или жесткий грунт, подстилаемый мягким грунтом 268 § 17.3а. Пример расчета фундамента на песке, подстилаемом слоем глины 270 § 17.4. Перемежающиеся слои мягкого и жесткого грунтов 273 § 17.5. Невыдержанные отложения 273 Глава 18. Деформации оснований, вызванные производством работ 275 § 18.1. Осадки, происходящие вследствие выемки грунта 276 § 18.2. Осадка, возникающая вследствие вибрации 278 § 18.3. Осадка вследствие понижения уровня грунтовых вод 279 § 18.4. Деформации грунта от забивки свай 280 § 18.6. Значение полевых наблюдений для контроля над производством работ 281 § 18.6. Влияние методов производства работ на проектирование 282 Часть IV. Расчет и конструирование фундаментов 283 Глава 19. Центрально нагруженные фундаменты под отдельные колонны и стены 283 § 19.1. Основы расчета 283 § 19.2. Критические сечения 284 § 19.3. Размещение арматуры 286 § 19.4. Высота фундамента 287 § 19.5. Порядок расчета и использование кривых для определения минимальной высоты фундамента 287 § 19.6. Фундаменты колонн 288 § 19.7. Свайные фундаменты под отдельные колонны 289 Глава 20. Фундаменты, подвергающиеся действию моментов 291 § 20.1. Введение 292 § 20.2. Равнодействующая в пределах средней трети подошвы 293 § 20.3. Равнодействующая за пределами средней трети 295 § 20.4. Момент относительно обеих осей 296 § 20.5. Фундаменты несимметричной формы 297 § 20.6. Момент в свайных фундаментах 298 § 20.7. Сваи, работающие на растяжение 301 § 20.8. Пример расчета мостовой опоры 301 Глава 21. Групповые и сплошные фундаменты 305 § 21.1. Назначение групповых фундаментов 306 § 21.2. Спаренные фундаменты прямоугольной и трапецеидальной формы 306 § 21.3. Консольные фундаменты 308 § 21.4. Назначение расчетных нагрузок 308 § 21.5. Расчет конструкции спаренных фундаментов 309 § 21.6. Проектирование сплошных фундаментов 311 Глава 22. Подпорные стенки и устои мостов 314 § 22.1. Введение 314 § 22.2. Размеры консольной подпорной стенки 315 § 22.3. Силы, действующие на 'подпорные стенки 316 § 22.4. Последовательность проектирования консольной подпорной стенки 322 § 22.5. Пример расчета консольной подпорной стенки 322 § 22.6. Подпорные стенки на сваях 324 § 22.7. Пример расчета фундамента с наклонными сваями 328 § 22.8. Устои моста 330 Оглавление 336 Основания и фундаменты. Расчет. Естественные и искусственные основания.

Требования, предъявляемые к основаниям и фундаментам